Wie man mit Licht den Spin von topologischen Isolatoren manipuliert

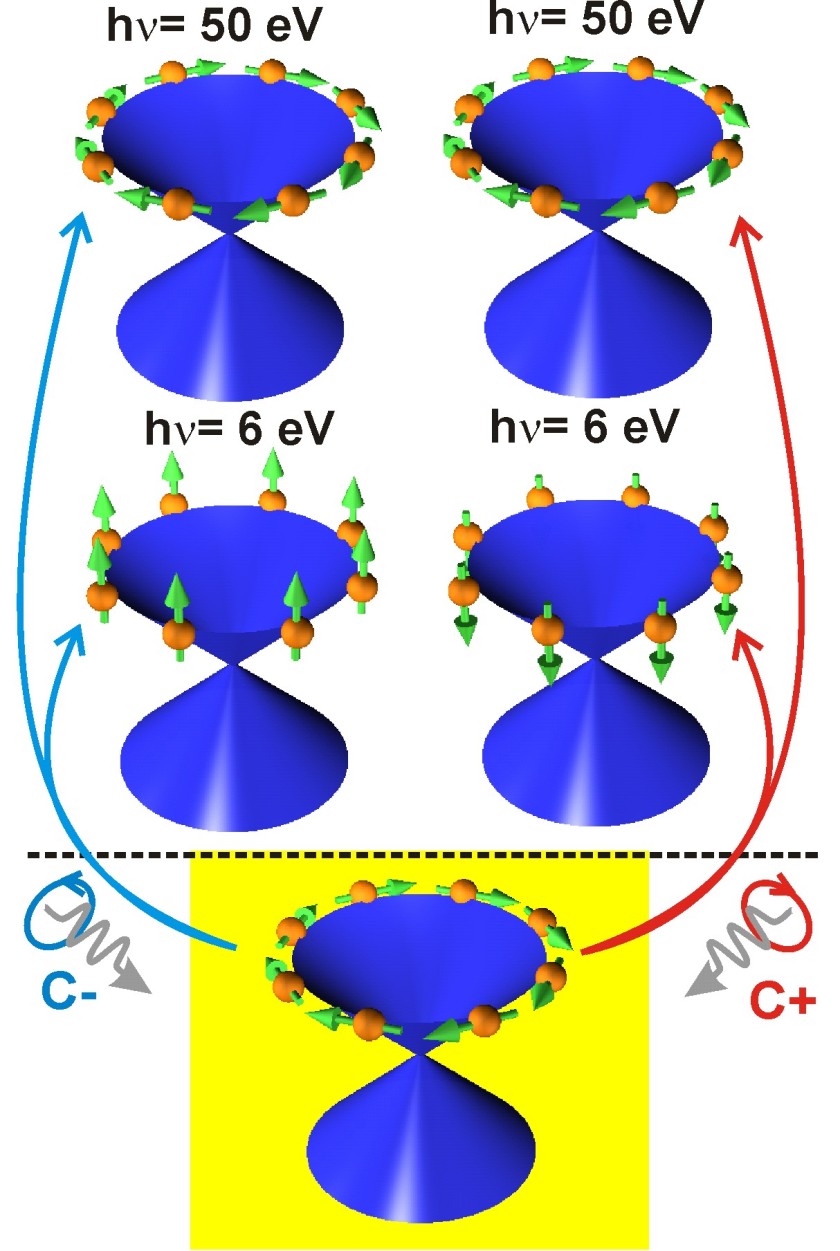

Die Abbildung zeigt die typische Spintextur (Pfeile) eines topologischen Isolators und wie diese durch zirkular polarisiertes Licht kontrolliert verändert wird. Rader/Sachez-Barriga/HZB © Rader/Sachez-Barriga/HZB

HZB-Forscher haben am Synchrotronring BESSY II den topologischen Isolator Bismutselenid (Bi2Se3) mit spinauflösender Photoelektronenspektroskopie untersucht. Dabei fanden sie einen verblüffenden Unterschied: Wenn man Elektronen mit zirkular polarisiertem Licht im vakuumultravioletten Wellenlängenbereich (50 Elektronenvolt, eV) anregt, verhalten sie sich anders, als wenn man sie mit ultraviolettem Licht anregt (6 eV). Dieses Ergebnis könnte erklären, wie sich Spinströme in topologischen Isolatoren erzeugen lassen.

Im ersteren Fall – bei der Anregung mit 50 Elektronenvolt - weisen die emittierten Elektronen die für topologische Isolatoren typische Spintextur auf. Die Spins der Elektronen laufen hier in der Oberflächenebene im Kreis, ähnlich wie auf einem Verkehrsschild für "Kreisverkehr". Bei der Anregung mit 6 Elektronenvolt drehen sich die Spins der Elektronen komplett aus der Ebene heraus und nehmen dabei sogar diejenige Spinrichtung an, die mit rechts- bzw. linkszirkular polarisiertem Licht vorgegeben wird.

Topologische Isolatoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich im Inneren des Materials elektrisch isolierend verhalten, ihre Oberfläche jedoch metallisch leitend ist. Sie gelten als interessante Kandidaten für neuartige Bauelemente für die Informationstechnologie. In solchen Bauelementen will man den Spin mithilfe von Licht beeinflussen.

Die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse liefern Erkenntnisse darüber, wie man in topologischen Isolatoren verlustlose Spinströme erzeugen kann.

Die Arbeit wird in Kürze in der Zeitschrift Physical Review X erscheinen, einer neu gegründeten Zeitschrift für herausragende Ergebnisse der American Physical Society.

OR

-

Neue Option, um Eigenschaften von Seltenerd-Elementen zu kontrollieren

Die besonderen Eigenschaften von magnetischen Materialien aus der Gruppe der Seltenen Erden gehen auf Elektronen in der 4f-Schale zurück. Bislang galten die magnetischen Eigenschaften der 4f-Elektronen als kaum kontrollierbar. Nun hat ein Team von HZB, der Freien Universität Berlin und weiteren Einrichtungen erstmals gezeigt, dass durch Laserpulse 4f-Elektronen beeinflusst – und damit deren magnetische Eigenschaften verändert werden können. Die Entdeckung, die durch Experimente am EuXFEL und FLASH gelang, weist einen neuen Weg zu Datenspeichern mit Seltenen Erden.

-

HZB-Magazin lichtblick - die neue Ausgabe ist da!

Auf der Suche nach dem perfekten Katalysator bekommt HZB-Forscher Robert Seidel nun Rückenwind – durch einen hochkarätigen ERC Consolidator Grant. In der Titelgeschichte stellen wir vor, warum die Röntgenquelle BESSY II für sein Vorhaben eine wichtige Rolle spielt.

-

BESSY II zeigt, wie sich Feststoffbatterien zersetzen

Feststoffbatterien können mehr Energie speichern und sind sicherer als Batterien mit flüssigen Elektrolyten. Allerdings halten sie nicht so lange und ihre Kapazität nimmt mit jedem Ladezyklus ab. Doch das muss nicht so bleiben: Forscherinnen und Forscher sind den Ursachen bereits auf der Spur. In der Fachzeitschrift ACS Energy Letters stellt ein Team des HZB und der Justus-Liebig-Universität Gießen eine neue Methode vor, um elektrochemische Reaktionen während des Betriebs einer Feststoffbatterie mit Photoelektronenspektroskopie an BESSY II genau zu verfolgen. Die Ergebnisse helfen, Batteriematerialien und -design zu verbessern.