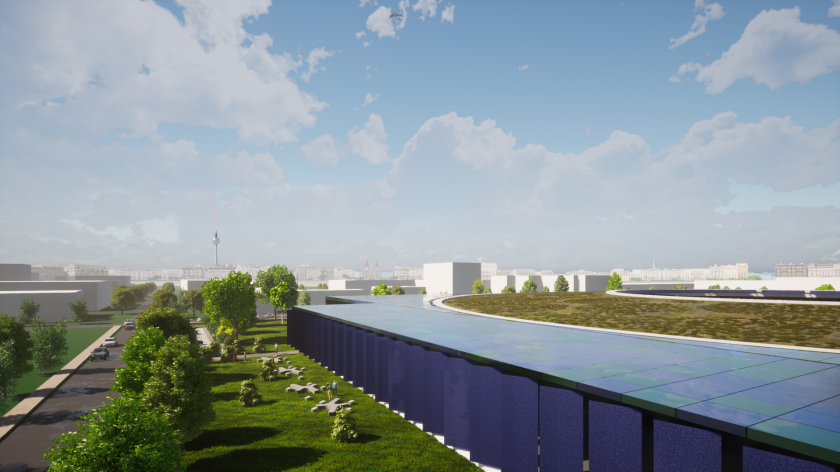

Die Zukunft von BESSY

So könnte die Nachfolgequelle BESSY III in Zukunft aussehen. © Rendering: HZB

Ende Februar 2024 hat ein Team am HZB einen Artikel in Synchrotron Radiation News (SRN) veröffentlicht. Darin beschreibt es die nächsten Entwicklungsziele für die Röntgenquelle sowie das Upgrade Programm BESSY II+ und die Nachfolgequelle BESSY III.

Im Herbst 2023 feierte das HZB 25 Jahre Forschung an der Röntgenquelle BESSY II in Berlin-Adlershof. Um in den nächsten Jahrzehnten weiterhin Wissenschaftler*innen aus der ganzen Welt die besten Forschungsmöglichkeiten zu bieten, gilt es, eine Vision für BESSY II zu haben. Außerdem werden aktuell weltweit viele Röntgenquellen modernisiert oder gar neu gebaut.

Der Artikel „Material Discovery at BESSY” zeigt die Relevanz der Röntgenquelle BESSY für die Forschungsfragen der Zukunft. Das HZB-Team beschreibt die Ziele des Upgrade-Programmes BESSY II+. Dabei sollen unter anderem Operando Techniken ausgebaut werden, die von großem Nutzen sind, um Materialien für die Energiewende zu entwickeln.

BESSY II+ ist eine Brücke zwischen BESSY II und der Nachfolgequelle BESSY III, die Mitte der 2030er in Betrieb gehen soll. Sie soll die „Materialentdeckungsmaschine“ werden: eine Kombination aus der extrem hellen, weichen Röntgenquelle der 4. Generation, dem integrierten Forschungscampus in Berlin-Adlershof und den quantitativen Messmöglichkeiten der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Der Artikel wurde in Open Access in der Zeitschrift SRN, die sich auf Synchrotronforschung spezialisiert hat, veröffentlicht. Sie können ihn hier nachlesen (auf Englisch).

DOI: https://doi.org/10.1080/08940886.2024.2312051

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=26346;sprache=en),

- Link kopieren

-

Verdrehte Nanoröhren, die eine Geschichte erzählen

In Zusammenarbeit mit deutschen Wissenschaftlern haben EPFL-Forscher gezeigt, dass die spiralförmige Geometrie winziger, verdrillter Magnetröhren genutzt werden kann, um Daten zu übertragen, die nicht auf Elektronen, sondern auf Quasiteilchen, den Magnonen, basieren.

-

Ernst-Eckhard-Koch-Preis und Innovationspreis Synchrotronstrahlung 2025

Der Freundeskreis des HZB zeichnete auf dem 27. Nutzertreffen BESSY@HZB die Dissertation von Dr. Enggar Pramanto Wibowo (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) aus.

Darüber hinaus wurde der Europäische Innovationspreis Synchrotronstrahlung 2025 an Prof. Tim Salditt (Georg-August-Universität Göttingen) sowie an die Professoren Danny D. Jonigk und Maximilian Ackermann (beide, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) verliehen.

-

Gute Aussichten für Zinn-Perowskit-Solarzellen

Perowskit-Solarzellen gelten weithin als die Photovoltaik-Technologie der nächsten Generation. Allerdings sind Perowskit-Halbleiter langfristig noch nicht stabil genug für den breiten kommerziellen Einsatz. Ein Grund dafür sind wandernde Ionen, die mit der Zeit dazu führen, dass das Halbleitermaterial degradiert. Ein Team des HZB und der Universität Potsdam hat nun die Ionendichte in vier verschiedenen Perowskit-Halbleitern untersucht und dabei erhebliche Unterschiede festgestellt. Eine besonders geringe Ionendichte wiesen Zinn-Perowskit-Halbleiter auf, die mit einem alternativen Lösungsmittel hergestellt wurden – hier betrug die Ionendichte nur ein Zehntel im Vergleich zu Blei-Perowskit-Halbleitern. Damit könnten Perowskite auf Zinnbasis ein besonders großes Potenzial zur Herstellung von umweltfreundlichen und besonders stabilen Solarzellen besitzen.