Einblick in das HZB: Virtuelle Rundgänge und 360 ° Panoramen

Wir bieten nun auch virtuelle Touren an. © HZB

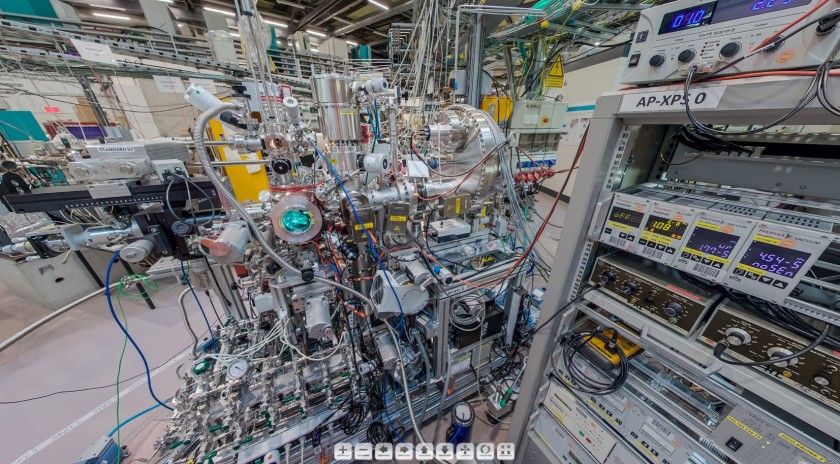

Von vielen HZB-Laboren gibt es jetzt ein 360° Panorama. © HZB

Corona-bedingt können wir leider keine Besuchergruppen am HZB empfangen und durch unser Zentrum führen. Wir möchten trotz Corona für Sie erlebbar bleiben und Ihnen Einblicke ins HZB ermöglichen. Machen Sie es sich gemütlich und starten Sie Ihren eigenen virtuellen Rundgang durch unsere Welt der Forschung. Bewegen Sie sich durch 360-Grad-Bilder, schauen Sie sich in Ruhe um und verweilen Sie an ausgewählten Stationen.

Touren durch BESSY II:

Wollten Sie immer schon mal durch einen Beschleuniger gehen? Dann geht’s los! Die beiden Touren „Der Weg des Lichts“ und „Das Experiment“ starten im Kontrollraum von BESSY II. Weiter geht es zum Ort, wo die Elektronen mit beinahe Lichtgeschwindigkeit durchrasen und Licht aussenden – dem Speicherringtunnel. Folgen Sie dem Licht und sehen Sie, wie wir damit experimentieren.

Viel Spaß beim digitalen Rundgang durch BESSY II !

Labore am Campus Wannsee:

Am HZB-Standort Wannsee untersuchen wir zum Beispiel neuartige Katalysatormaterialien, die für die Erzeugung von Wasserstoff mit Sonnenlicht oder die elektrochemische Umwandlung von Kohlendioxid in Kraftstoffe benötigt werden. Wir arbeiten an besseren Batteriesystemen und analysieren Materialien mit unterschiedlichen Röntgenmethoden. In Zusammenarbeit mit der Berliner Charité bieten wir die Augentumortherapie mit Protonen an, die an einem Teilchenbeschleuniger stattfindet. Schauen Sie sich in unseren Laboren um und entdecken Sie, wie wir forschen. Ein blaues Schild in den 360°-Panoramen weist auf Videoclips oder Grafiken hin, die wichtige Prozesse zeigen.

Viel Spaß bei den digitalen Rundgängen durch die Labore am Standort Wannsee.

Labore in 360°-Ansichten

Einige Forschungsstätten des HZB können als 360-Grad-Panoramen besichtigt werden. Diese Panoramen enthalten keine Erklärungen und stehen vor allem unseren Forscher*innen und Kooperationspartnern für Führungen oder Vorträge zur Verfügung.

red.

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=23100;sprache=de

- Link kopieren

-

Wechselströme für alternatives Rechnen mit Magneten

Eine neue Studie der Universität Wien, des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart und der Helmholtz-Zentren in Berlin und Dresden stellt einen wichtigen Schritt dar, Computerbauelemente weiter zu miniaturisieren und energieeffizienter zu machen. Die in der renommierten Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichte Arbeit zeigt neue Möglichkeiten, reprogrammierbare magnetische Schaltungen zu schaffen, indem Spinwellen durch Wechselströme angeregt und bei Bedarf umgelenkt werden. Die Experimente dafür wurden an der Maxymus-Beamline an BESSY II durchgeführt.

-

BESSY II: Heterostrukturen für die Spintronik

Spintronische Bauelemente arbeiten mit magnetischen Strukturen, die durch quantenphysikalische Wechselwirkungen hervorgerufen werden. Nun hat eine Spanisch-Deutsche Kooperation Heterostrukturen aus Graphen-Kobalt-Iridium an BESSY II untersucht. Die Ergebnisse belegen, wie sich in diesen Heterostrukturen zwei erwünschte quantenphysikalische Effekte gegenseitig verstärken. Dies könnte zu neuen spintronischen Bauelementen aus solchen Heterostrukturen führen.

-

Grüner Wasserstoff: MXene als Katalysatoren für die Sauerstoffentwicklung geeignet

Die Materialklasse der MXene besitzt vielfältige Talente. Nun hat ein internationales Team um HZB-Chemikerin Michelle Browne gezeigt, dass MXene als Katalysatoren für die Sauerstoffentwicklungsreaktion bei der elektrolytischen Wasserspaltung geeignet sind. Dabei arbeiten sie stabiler und effizienter als die derzeit besten Metalloxid-Katalysatoren. Das Team hat die neuartigen Katalysatoren für die elektrolytische Aufspaltung von Wasser nun umfassend an der Berliner Röntgenquelle BESSY II und am Synchrotron Soleil, Frankreich, charakterisiert.