Nutzerexperiment bei BESSY-II: Ein schneller Schalter für Magnetnadeln

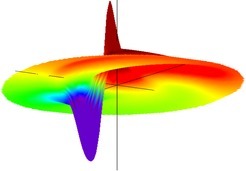

Ein Datenpunkt ändert die Polarisierung:

Der Probenausschnitt zeigt die Magnetisierung,

während sie sich von oben nach unten umkehrt.

Wissenschaftler aus aller Welt kommen ans HZB, um die beiden Großgeräte – die Synchrotronstrahlungsquelle in Adlershof und den Forschungsreaktor in Wannsee – für ihre Untersuchungen zu nutzen. Doch bevor es mit den Messungen losgehen kann, müssen die Forscher Anträge einreichen, die ein international besetztes Gremium begutachtet. Dieser Aufwand wird betrieben, um für die aussichtsreichsten wissenschaftlichen Ideen Messzeit zur Verfügung zu stellen. Nicht selten führen sie zu herausragenden Publikationen. Ein aktuelles Beispiel ist ein Nutzerexperiment, das am Speicherring BESSY II von dem Team von Dr. Hermann Stoll vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (ehemals Max-Planck-Institut für Metallforschung) zusammen mit Kollegen aus Gent und Regensburg durchgeführt wurde.

Die Abteilung von Frau Professor Schütz, MPI für Intelligente Systeme, Stuttgart, hat in enger Zusammenarbeit mit den HZB-Kollegen kürzlich ein neuartiges Rasterröntgenmikroskop in Betrieb genommen, das MAXYMUS am BESSY II. Im Rahmen der Doktorarbeit von Matthias Kammerer wurden dort magnetische Vortex-Kerne untersucht, die sich als besonders stabile Speicherpunkte für Datenbits eignen. Es gelang, einen neuen Mechanismus zu finden, wie sich diese Vortex-Kerne deutlich schneller schalten lassen – das ist eine wichtige Voraussetzung, um eine schnellere Datenspeicherung zu ermöglichen. Diese Entdeckung wurde nun veröffentlicht in: M. Kammerer et al., Magnetic vortex core reversal by excitation of spin waves, Nat. Commun. 2:279 doi: 10.1038/ncomms1277 (2011).

Hier finden Sie die Pressemitteilung zur Publikation.

Hier können Sie die Originalpublikation einsehen.

S. Zerbe

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=13246;sprache=de

- Link kopieren

-

KI analysiert Dinosaurier-Fußabdrücke neu

Seit Jahrzehnten rätseln Paläontolog*innen über geheimnisvolle dreizehige Dinosaurier-Fußabdrücke. Stammen sie von wilden Fleischfressern, sanften Pflanzenfressern oder sogar frühen Vögeln? Nun hat ein internationales Team künstliche Intelligenz eingesetzt, um dieses Problem anzugehen – und eine kostenlose App entwickelt, die es jeder und jedem ermöglicht, die Vergangenheit zu entschlüsseln.

-

Kompakter Elektronenbeschleuniger zur Aufbereitung von PFAS-belastetem Wasser

So genannte Ewigkeitschemikalien oder PFAS-Verbindungen sind ein zunehmendes Umweltproblem. Ein innovativer Ansatz für die Aufbereitung von Wasser und Böden in PFAS-belasteten Gebieten kommt jetzt aus der Beschleunigerphysik: Hochenergetische Elektronen können PFAS-Moleküle durch Radiolyse in unschädliche Bestandteile zerlegen. Ein am HZB entwickelter Beschleuniger auf Basis eines SHF-Photoinjektors kann den dafür nötigen Elektronenstrahl liefern, zeigt nun eine Studie in PLOS One.

-

Ernst-Eckhard-Koch-Preis und Innovationspreis Synchrotronstrahlung 2025

Der Freundeskreis des HZB zeichnete auf dem 27. Nutzertreffen BESSY@HZB die Dissertation von Dr. Enggar Pramanto Wibowo (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) aus.

Darüber hinaus wurde der Europäische Innovationspreis Synchrotronstrahlung 2025 an Prof. Tim Salditt (Georg-August-Universität Göttingen) sowie an die Professoren Danny D. Jonigk und Maximilian Ackermann (beide, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) verliehen.