Neue in situ Zelle für Untersuchungen an festen und flüssigen Proben und deren Grenzflächen unter elektrischer Spannung

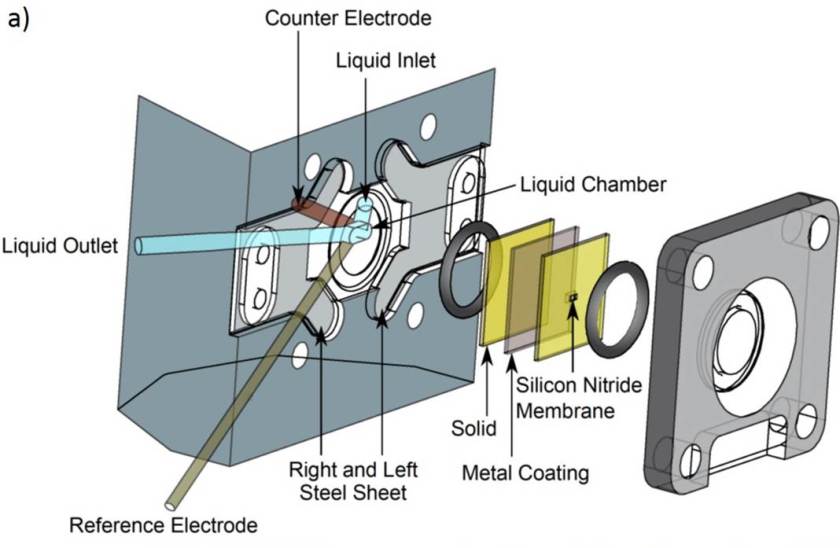

„Explosionszeichnung“ der elektrochemischen Fließzelle für Röntgenspektroskopie mit weichem Röntgenlicht. Die Membran (gelb) ist mit einem Metall beschichtet, das auch als Arbeitselektrode fungiert und als Träger für feste Proben. Die Gegen- und Referenz-Elektroden sind in der Flüssigkeits-Kammer platziert. Schläuche erlauben den raschen Austausch von Flüssigkeiten. © HZB

Ein Team um Dr. Kathrin Aziz-Lange hat eine neue in situ Zelle für Röntgenspektroskopie an flüssigen Proben und deren Grenzflächen zu Festkörpern entwickelt. Das Besondere ist, dass in der Zelle Elektroden sitzen, die die Probe zwischen oder während den Messungen unter Spannung setzen können. Die dadurch ausgelösten Veränderungen in der elektronischen Struktur der Probe können dann in Echtzeit mithilfe von Röntgenabsorptions- und Röntgenemissionsspektroskopie beobachtet werden.

An der Arbeit waren Christoph Schwanke vom HZB Institut für Solare Brennstoffe sowie Ronny Golnak und Dr. Jie Xiao vom HZB Institut Methoden der Materialentwicklung beteiligt.

„Diese neue Zelle ist interessant, wenn man zum Beispiel die Funktionsweise von Materialien für katalytische Prozesse, in Elektrolysezellen oder in wieder aufladbaren Batterien besser verstehen will“, erklärt Kathrin Aziz-Lange. Solche Materialien spielen in der Energieforschung eine große Rolle, etwa bei der Wasserstofferzeugung durch die elektrolytische Aufspaltung von Wasser, in Brennstoffzellen, in Farbstoffsolarzellen aber auch bei der Entwicklung effizienterer Batterien.

Die neu entwickelte Zelle wurde in der Fachzeitschrift „Review of Scientific Instruments“ (5. November 2014, Vol. 85, 10) vorgestellt, sie hat bereits erste Ergebnisse erzielt und kann auch von Messgästen genutzt werden.

"Electrochemical flowcell for in-situ investigations by soft x-ray absorption and emission spectroscopy," has been published online today, 5 November 2014, in Review of Scientific Instruments (Vol.85, Issue 10).

DOI: 10.1063/1.4899063

arö

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14087;sprache=enamp

- Link kopieren

-

Helmholtz-Nachwuchsgruppe zu Magnonen

Dr. Hebatalla Elnaggar baut am HZB eine neue Helmholtz-Nachwuchsgruppe auf. An BESSY II will die Materialforscherin sogenannte Magnonen in magnetischen Perowskit-Dünnschichten untersuchen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, mit ihrer Forschung Grundlagen für eine zukünftige Terahertz-Magnon-Technologie zu legen: Magnonische Bauelemente im Terahertz-Bereich könnten Daten mit einem Bruchteil der Energie verarbeiten, die moderne Halbleiterbauelemente benötigen, und das mit bis zu tausendfacher Geschwindigkeit.

Dr. Hebatalla Elnaggar will an BESSY II magnetische Perowskit-Dünnschichten untersuchen und damit die Grundlagen für eine künftige Magnonen-Technologie schaffen.

-

Susanne Nies in EU-Beratergruppe zu Green Deal berufen

Dr. Susanne Nies leitet am HZB das Projekt Green Deal Ukraina, das den Aufbau eines nachhaltigen Energiesystems in der Ukraine unterstützt. Die Energieexpertin wurde nun auch in die wissenschaftliche Beratergruppe der Europäischen Kommission berufen, um im Zusammenhang mit der Netto-Null-Zielsetzung (DG GROW) regulatorische Belastungen aufzuzeigen und dazu zu beraten.

-

Die Zukunft der Korallen – Was Röntgenuntersuchungen zeigen können

In diesem Sommer war es in allen Medien. Angetrieben durch die Klimakrise haben nun auch die Ozeane einen kritischen Punkt überschritten, sie versauern immer mehr. Meeresschnecken zeigen bereits erste Schäden, aber die zunehmende Versauerung könnte auch die kalkhaltigen Skelettstrukturen von Korallen beeinträchtigen. Dabei leiden Korallen außerdem unter marinen Hitzewellen und Verschmutzung, die weltweit zur Korallenbleiche und zum Absterben ganzer Riffe führen. Wie genau wirkt sich die Versauerung auf die Skelettbildung aus?

Die Meeresbiologin Prof. Dr. Tali Mass von der Universität Haifa, Israel, ist Expertin für Steinkorallen. Zusammen mit Prof. Dr. Paul Zaslansky, Experte für Röntgenbildgebung an der Charité Berlin, untersuchte sie an BESSY II die Skelettbildung bei Babykorallen, die unter verschiedenen pH-Bedingungen aufgezogen wurden. Antonia Rötger befragte die beiden Experten online zu ihrer aktuellen Studie und der Zukunft der Korallenriffe.