Hochfeldmagnet sucht Neutronenleiter

Mit dem "Boom-Truck" auf Reisen

"Da vorne bitte rechts abbiegen!"

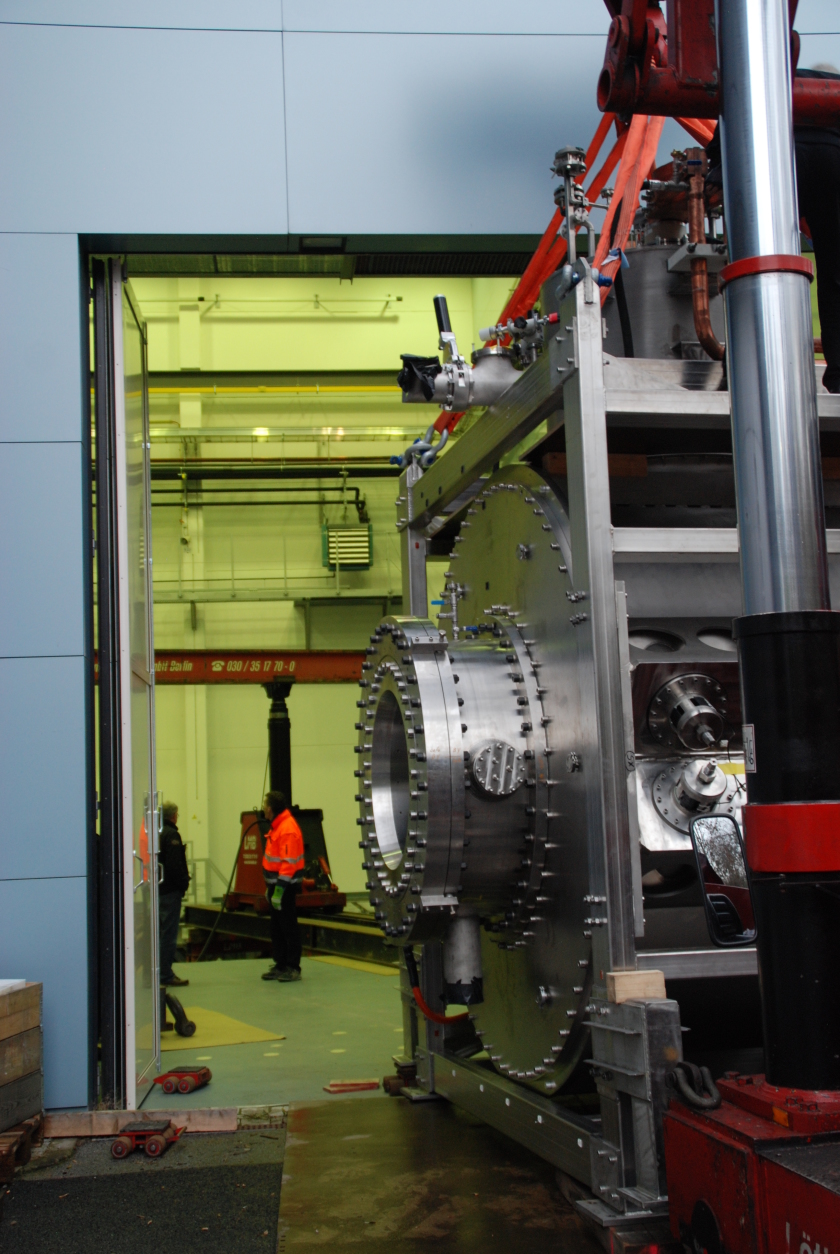

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!

Endhaltestelle Neutronenleiterhalle

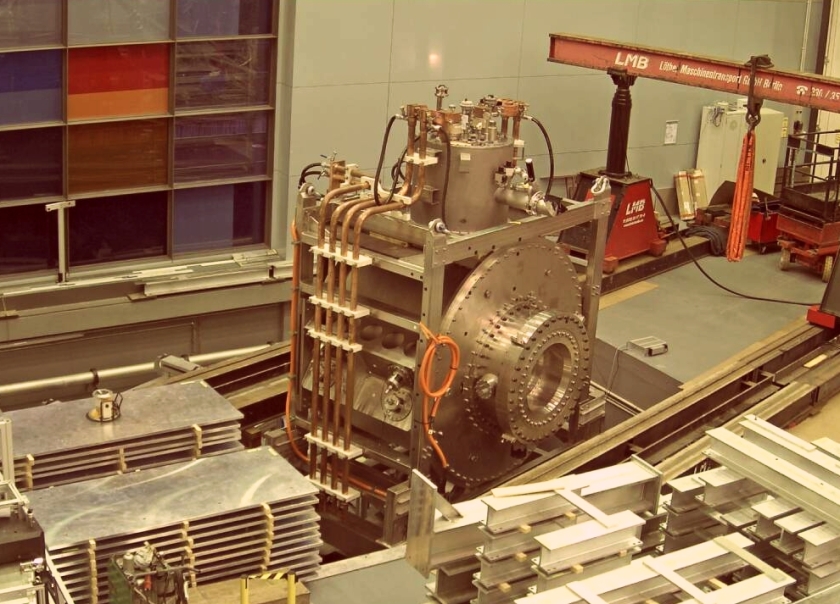

Am Freitag, den 12. Dezember 2014 fand der Umzug des Hochfeldmagneten an seinen endgültigen Aufstellungsort in der Neutronenleiterhalle statt. Eine Spezialfirma für Maschinentransporte bugsierte den über 25 Tonnen schweren Stahlkoloss aus dem HFM-Technikum heraus und setzte ihn in Bewegung.

Auf Schwerlastrollen ging es dann „zweimal um die Ecke“ zur Neutronenleiterhalle II. Dort wurde der Magnet zentimeterweise über die Schwelle gezogen, wobei nur eine Fingerbreite Platz nach oben blieb. Ein Hubportal auf Schienen ließ dann den angehängten Magneten an seinen finalen Ort gleiten. Diese besondere Konstruktion war notwendig, da der Hallenkran nicht die erforderliche Belastbarkeit hat. Am darauffolgenden Montag, den 15.12. 14 wurde der Magnet dann auf 1 mm genau in seiner Endposition in Richtung des Neutronenleiters ausgerichtet.

Anschluss in Arbeit

In den nächsten Wochen wird der Magnet wieder an seine Versorgungsleitungen für Wasser, Helium und elektrischen Strom angeschlossen werden. Eine besondere konstruktive Herausforderung ist dabei, dass der Magnet um insgesamt 30° drehbar gelagert ist und alle Versorgungsleitungen diesen Schwenk mitmachen müssen. Dazu waren für alle Medien geeignete bewegliche Lagerungssysteme entwickelt worden.

Der Plan: Im Frühjahr 2015 erste Experimente möglich

„Wir sind froh, dass wir diesen wichtigen Schritt noch in 2014 geschafft haben“ ist Projektingenieur Matthias Hoffmann erleichtert. Erst im Januar diesen Jahres war die supraleitende Magnetspule im Kryostat aus Italien angekommen. Endmontage und Tests fanden dann in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum von wenigen Monaten statt. Dennoch ist nun kaum Zeit übrig, um sich einmal eine längere Atempause zu gönnen. Der Projektleiter Peter Smeibidl rechnet mit großem Zuspruch durch die wissenschaftliche Community: „Die zukünftigen Nutzer können es kaum erwarten, nachdem wir signalisiert haben, dass wir Ende März betriebsbereit sein wollen“ .

Hartmut Ehmler

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14110;sprache=de

- Link kopieren

-

Was die Zinkkonzentration in Zähnen verrät

Zähne sind Verbundstrukturen aus Mineralien und Proteinen, dabei besteht der Großteil des Zahns aus Dentin, einem knochenartigen, hochporösen Material. Diese Struktur macht Zähne sowohl stark als auch empfindlich. Neben Kalzium und Phosphat enthalten Zähne auch Spurenelemente wie Zink. Mit komplementären mikroskopischen Verfahren hat ein Team der Charité Berlin, der TU Berlin und des HZB die Verteilung von natürlichem Zink im Zahn ermittelt. Das Ergebnis: mit zunehmender Porosität des Dentins in Richtung Pulpa steigt die Zinkkonzentration um das 5- bis 10-fache. Diese Erkenntnis hilft, den Einfluss von zinkhaltigen Füllungen auf die Zahngesundheit besser zu verstehen und könnte Verbesserungen in der Zahnmedizin anstoßen.

-

Faszinierendes Fundstück wird zu wertvoller Wissensquelle

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) hat ein besonderes Fundstück aus der mittleren Bronzezeit nach Berlin geschickt, um es mit modernsten Methoden zerstörungsfrei zu untersuchen: Es handelt sich um ein mehr als 3400 Jahre altes Bronzeschwert, das 2023 im schwäbischen Nördlingen bei archäologischen Grabungen zutage trat. Die Expertinnen und Experten konnten herausfinden, wie Griff und Klinge miteinander verbunden sind und wie die seltenen und gut erhaltenen Verzierungen am Knauf angefertigt wurden – und sich so den Handwerkstechniken im Süddeutschland der Bronzezeit annähern. Zum Einsatz kamen eine 3D-Computertomographie und Röntgendiffraktion zur Eigenspannungsanalyse am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) sowie die Röntgenfluoreszenz-Spektroskopie bei einem von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) betreuten Strahlrohr an BESSY II.

-

Topologische Überraschungen beim Element Kobalt

Das Element Kobalt gilt als typischer Ferromagnet ohne weitere Geheimnisse. Ein internationales Team unter der Leitung von Dr. Jaime Sánchez-Barriga (HZB) hat nun jedoch komplexe topologische Merkmale in der elektronischen Struktur von Kobalt entdeckt. Spin-aufgelöste Messungen der Bandstruktur (Spin-ARPES) an BESSY II zeigten verschränkte Energiebänder, die sich selbst bei Raumtemperatur entlang ausgedehnter Pfade in bestimmten kristallographischen Richtungen kreuzen. Dadurch kann Kobalt als hochgradig abstimmbare und unerwartet reichhaltige topologische Plattform verstanden werden. Dies eröffnet Perspektiven, um magnetische topologische Zustände in Kobalt für künftige Informationstechnologien zu nutzen.