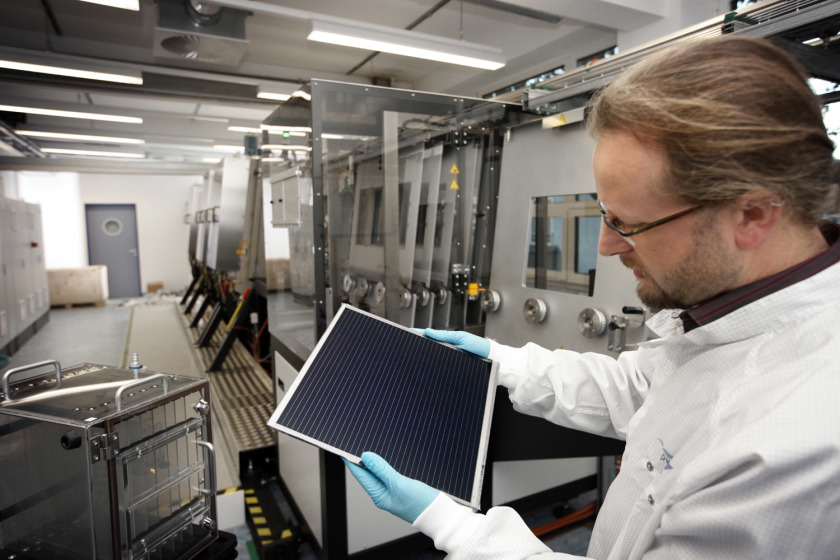

Die Herstellung von CIGS-Solarzellen beschleunigen

Am Kompetenz-Zentrum Photovoltaik soll mit den Fördergeldern ein Verdampfungsprozess optimiert werden, damit sich CIGS-Module schneller industriell fertigen lassen. Foto: HZB

Die CIGS-Dünnschichtphotovoltaik lässt sich gut in Gebäudefassaden integrieren. Foto: Manz AG

Bundeswirtschaftsministerium fördert Projekt speedCIGS mit 4,7 Millionen Euro

Ein Projektkonsortium aus Forschung und Industrie hat unter Beteiligung des Photovoltaik-Kompetenzzentrums (PVcomB) des Helmholtz-Zentrums Berlin ein großes Drittmittelprojekt eingeworben. Das Projekt „speedCIGS“ wird vom Bundeswirtschaftsministerium mit 4,7 Millionen Euro über vier Jahre gefördert, davon gehen 1,7 Millionen Euro an das HZB. Mit dem Geld wollen die Projektpartner den Herstellungsprozess für CIGS-Dünnschichtsolarzellen beschleunigen und die Technologie attraktiver für die Industrie machen.

Das Projekt speedCIGS wird in Zusammenarbeit mit dem Anlagenbauer Manz AG, dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden Württemberg ZSW, den Universitäten Jena und Paderborn, dem Max Planck Institut Dresden und der Wilhelm Büchner Hochschule (Projektkoordinator) realisiert.

CIGS-Solarzellen bestehen aus Kupfer, Indium, Gallium und Selen. Mit der Förderung soll am PVcomB ein Koverdampfungsprozess optimiert werden, um CIGS-Schichten für Dünnschichtsolarzellen herzustellen. Die Elemente werden bei diesem Prozess gemeinsam im Vakuum auf ein geheiztes Substrat abgeschieden und bilden dort eine dünne Schicht der gewünschten Verbindung. Der am PVcomB verwendete Herstellungsprozess wird bereits in der Industrie eingesetzt, aber er läuft derzeit noch relativ langsam ab. Im speedCIGS-Projekt soll dieser Prozess beschleunigt werden, damit bei gleichen Investitionskosten mehr Module pro Zeiteinheit produziert werden können. Dadurch könnte die Herstellung von CIGS-Solarmodulen deutlich günstiger werden, was der Technologie in der angespannten Marktlage einen Wettbewerbsvorteil verschaffen würde.

Am PVcomB soll zudem ein transparentes p-leitendes Material entwickelt werden, das einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung von hocheffizienten, auf CIGS-basierenden Tandemsolarzellen leisten soll.

Bereits heute zeichnen sich polykristalline CIGS-Solarzellen insbesondere durch einen hohen Wirkungsgrad und hohe Energieerträge aus. Ein weiterer Vorteil ist das ästhetisch ansprechende Erscheinungsbild der Module, die sich gut in die Gebäudearchitektur integrieren lassen.

(sz/il)

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14566;sprache=enamp

- Link kopieren

-

Susanne Nies in EU-Beratergruppe zu Green Deal berufen

Dr. Susanne Nies leitet am HZB das Projekt Green Deal Ukraina, das den Aufbau eines nachhaltigen Energiesystems in der Ukraine unterstützt. Die Energieexpertin wurde nun auch in die wissenschaftliche Beratergruppe der Europäischen Kommission berufen, um im Zusammenhang mit der Netto-Null-Zielsetzung (DG GROW) regulatorische Belastungen aufzuzeigen und dazu zu beraten.

-

Langzeit-Stabilität von Perowskit-Solarzellen deutlich gesteigert

Perowskit-Solarzellen sind kostengünstig in der Herstellung und liefern viel Leistung pro Fläche. Allerdings sind sie bisher noch nicht stabil genug für den Langzeit-Einsatz. Nun hat ein internationales Team unter der Leitung von Prof. Dr. Antonio Abate durch eine neuartige Beschichtung der Grenzfläche zwischen Perowskitschicht und dem Top-Kontakt die Stabilität drastisch erhöht. Dabei stieg der Wirkungsgrad auf knapp 27 Prozent, was dem aktuellen state-of-the-art entspricht. Dieser hohe Wirkungsgrad nahm auch nach 1.200 Stunden im Dauerbetrieb nicht ab. An der Studie waren Forschungsteams aus China, Italien, der Schweiz und Deutschland beteiligt. Sie wurde in Nature Photonics veröffentlicht.

-

Elektrokatalyse mit doppeltem Nutzen – ein Überblick

Hybride Elektrokatalysatoren können beispielsweise gleichzeitig grünen Wasserstoff und wertvolle organische Verbindungen produzieren. Dies verspricht wirtschaftlich rentable Anwendungen. Die komplexen katalytischen Reaktionen, die bei der Herstellung organischer Verbindungen ablaufen, sind jedoch noch nicht vollständig verstanden. Moderne Röntgenmethoden an Synchrotronquellen wie BESSY II ermöglichen es, Katalysatormaterialien und die an ihren Oberflächen ablaufenden Reaktionen in Echtzeit, in situ und unter realen Betriebsbedingungen zu analysieren. Dies liefert Erkenntnisse, die für eine gezielte Optimierung genutzt werden können. Ein Team hat nun in Nature Reviews Chemistry einen Überblick über den aktuellen Wissensstand veröffentlicht.