Einblick in das HZB: Virtuelle Rundgänge und 360 ° Panoramen

Wir bieten nun auch virtuelle Touren an. © HZB

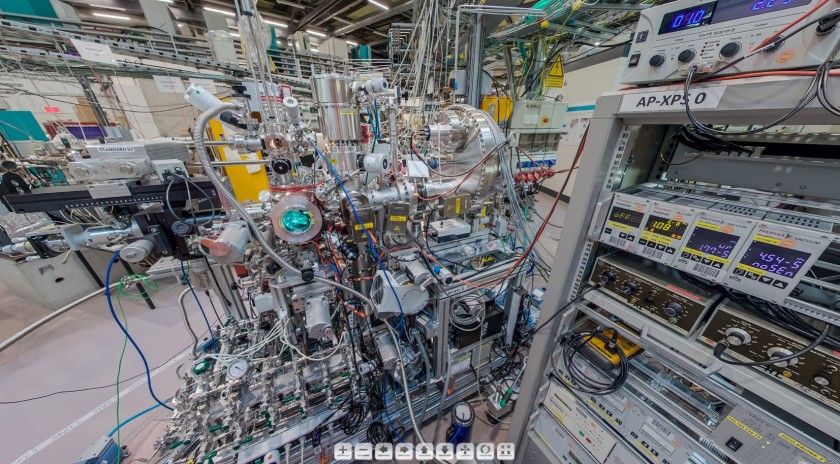

Von vielen HZB-Laboren gibt es jetzt ein 360° Panorama. © HZB

Corona-bedingt können wir leider keine Besuchergruppen am HZB empfangen und durch unser Zentrum führen. Wir möchten trotz Corona für Sie erlebbar bleiben und Ihnen Einblicke ins HZB ermöglichen. Machen Sie es sich gemütlich und starten Sie Ihren eigenen virtuellen Rundgang durch unsere Welt der Forschung. Bewegen Sie sich durch 360-Grad-Bilder, schauen Sie sich in Ruhe um und verweilen Sie an ausgewählten Stationen.

Touren durch BESSY II:

Wollten Sie immer schon mal durch einen Beschleuniger gehen? Dann geht’s los! Die beiden Touren „Der Weg des Lichts“ und „Das Experiment“ starten im Kontrollraum von BESSY II. Weiter geht es zum Ort, wo die Elektronen mit beinahe Lichtgeschwindigkeit durchrasen und Licht aussenden – dem Speicherringtunnel. Folgen Sie dem Licht und sehen Sie, wie wir damit experimentieren.

Viel Spaß beim digitalen Rundgang durch BESSY II !

Labore am Campus Wannsee:

Am HZB-Standort Wannsee untersuchen wir zum Beispiel neuartige Katalysatormaterialien, die für die Erzeugung von Wasserstoff mit Sonnenlicht oder die elektrochemische Umwandlung von Kohlendioxid in Kraftstoffe benötigt werden. Wir arbeiten an besseren Batteriesystemen und analysieren Materialien mit unterschiedlichen Röntgenmethoden. In Zusammenarbeit mit der Berliner Charité bieten wir die Augentumortherapie mit Protonen an, die an einem Teilchenbeschleuniger stattfindet. Schauen Sie sich in unseren Laboren um und entdecken Sie, wie wir forschen. Ein blaues Schild in den 360°-Panoramen weist auf Videoclips oder Grafiken hin, die wichtige Prozesse zeigen.

Viel Spaß bei den digitalen Rundgängen durch die Labore am Standort Wannsee.

Labore in 360°-Ansichten

Einige Forschungsstätten des HZB können als 360-Grad-Panoramen besichtigt werden. Diese Panoramen enthalten keine Erklärungen und stehen vor allem unseren Forscher*innen und Kooperationspartnern für Führungen oder Vorträge zur Verfügung.

red.

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=23100;sprache=de

- Link kopieren

-

Was die Zinkkonzentration in Zähnen verrät

Zähne sind Verbundstrukturen aus Mineralien und Proteinen, dabei besteht der Großteil des Zahns aus Dentin, einem knochenartigen, hochporösen Material. Diese Struktur macht Zähne sowohl stark als auch empfindlich. Neben Kalzium und Phosphat enthalten Zähne auch Spurenelemente wie Zink. Mit komplementären mikroskopischen Verfahren hat ein Team der Charité Berlin, der TU Berlin und des HZB die Verteilung von natürlichem Zink im Zahn ermittelt. Das Ergebnis: mit zunehmender Porosität des Dentins in Richtung Pulpa steigt die Zinkkonzentration um das 5- bis 10-fache. Diese Erkenntnis hilft, den Einfluss von zinkhaltigen Füllungen auf die Zahngesundheit besser zu verstehen und könnte Verbesserungen in der Zahnmedizin anstoßen.

-

Faszinierendes Fundstück wird zu wertvoller Wissensquelle

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) hat ein besonderes Fundstück aus der mittleren Bronzezeit nach Berlin geschickt, um es mit modernsten Methoden zerstörungsfrei zu untersuchen: Es handelt sich um ein mehr als 3400 Jahre altes Bronzeschwert, das 2023 im schwäbischen Nördlingen bei archäologischen Grabungen zutage trat. Die Expertinnen und Experten konnten herausfinden, wie Griff und Klinge miteinander verbunden sind und wie die seltenen und gut erhaltenen Verzierungen am Knauf angefertigt wurden – und sich so den Handwerkstechniken im Süddeutschland der Bronzezeit annähern. Zum Einsatz kamen eine 3D-Computertomographie und Röntgendiffraktion zur Eigenspannungsanalyse am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) sowie die Röntgenfluoreszenz-Spektroskopie bei einem von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) betreuten Strahlrohr an BESSY II.

-

Topologische Überraschungen beim Element Kobalt

Das Element Kobalt gilt als typischer Ferromagnet ohne weitere Geheimnisse. Ein internationales Team unter der Leitung von Dr. Jaime Sánchez-Barriga (HZB) hat nun jedoch komplexe topologische Merkmale in der elektronischen Struktur von Kobalt entdeckt. Spin-aufgelöste Messungen der Bandstruktur (Spin-ARPES) an BESSY II zeigten verschränkte Energiebänder, die sich selbst bei Raumtemperatur entlang ausgedehnter Pfade in bestimmten kristallographischen Richtungen kreuzen. Dadurch kann Kobalt als hochgradig abstimmbare und unerwartet reichhaltige topologische Plattform verstanden werden. Dies eröffnet Perspektiven, um magnetische topologische Zustände in Kobalt für künftige Informationstechnologien zu nutzen.