Neutroneninstrument VSANS wird in den USA weiter genutzt

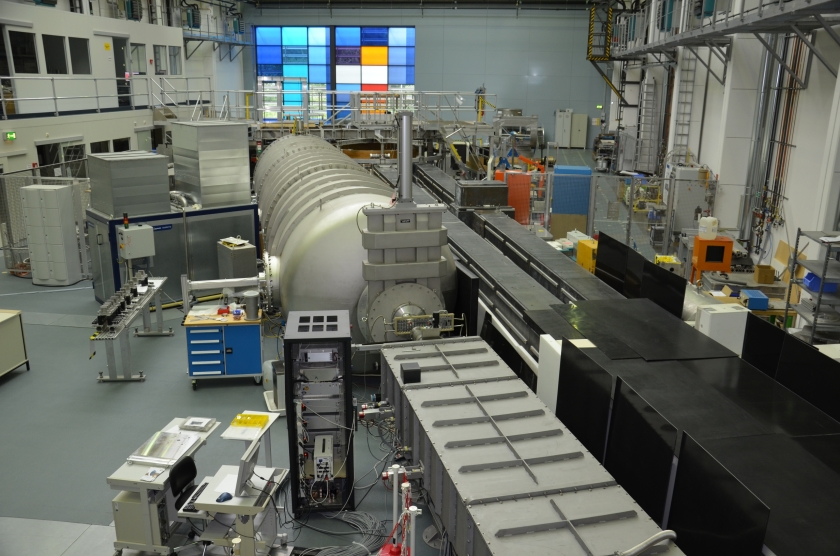

Das VSANS-Instrument (hier in der Neutronenhalle des BER II) kann an der Penn State University weiter genutzt werden. © A. Kubatzki/HZB

Ende 2019 wurde die Berliner Neutronenquelle BER II planmäßig abgeschaltet. Damit die hochwertigen Instrumente weiter für die Forschung genutzt werden können, ziehen sie an geeignete Neutronenquellen im In- und Ausland um. Nun ist ein weiterer Umzug vereinbart worden: Das Instrument für Kleinwinkelstreuung (VSANS) wird im Frühjahr 2022 am Breazeale-Forschungsreaktor an der Penn State University, USA, eine neue Heimat finden.

An der Penn State University betreibt das Radiation Science & Engineering Center (RSEC) den Breazeale-Reaktor, der Neutronen für die Forschung erzeugt. Um das neue, sehr große VSANS Instrument aufzunehmen, ist nun dort eine Erweiterung geplant.

VSANS steht für Very Small-Angle Neutron Scattering, also die Streuung von Neutronen unter sehr kleinen Streuwinkeln. Diese Methode ermöglicht Einblicke in kolloidale Systeme und weiche Materie, aber auch in Gläser, biomimetische Strukturproteine, Mikroemulsionen, flexible Elektronik und viele weitere Fragestellungen, von der Physik bis zur Biologie.

„Unser Anliegen ist, dass unsere hervorragenden Instrumente auch nach dem Abschalten des BER II weiter für die Forschung zur Verfügung stehen. Wir freuen uns daher sehr, dass das VSANS am Breazeale-Reaktor wieder aufgebaut wird“, sagt Dr. Roland Steitz. Damit haben die HZB-Expertinnen und Experten nun für fast alle Neutroneninstrumente einen neuen Standort gefunden.

"Der Breazeale-Reaktor des Penn State RSEC wird der einzige universitäre Forschungsreaktor mit einer SANS-Anlage in den Vereinigten Staaten sein", erklärt Prof. Kenan Ünlü, Direktor des RSEC und Professor für Kerntechnik.

Im aktuellen Highlightbericht 2019/2020 finden Sie auf Seite 40-41 eine Übersicht zu den bisher vermittelten Neutroneninstrumenten.

arö

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=23155;sprache=de

- Link kopieren

-

MXene als Energiespeicher: Vielseitiger als gedacht

MXene-Materialien könnten sich für eine neue Technologie eignen, um elektrische Ladungen zu speichern. Die Ladungsspeicherung war jedoch bislang in MXenen nicht vollständig verstanden. Ein Team am HZB hat erstmals einzelne MXene-Flocken untersucht, um diese Prozesse im Detail aufzuklären. Mit dem in situ-Röntgenmikroskop „MYSTIIC” an BESSY II gelang es ihnen, die chemischen Zustände von Titanatomen auf den Oberflächen der MXene-Flocken zu kartieren. Die Ergebnisse zeigen, dass es zwei unterschiedliche Redox-Reaktionen gibt, die vom jeweils verwendeten Elektrolyten abhängen. Die Studie schafft eine Grundlage für die Optimierung von MXene-Materialien als pseudokapazitive Energiespeicher.

-

Kompakter Elektronenbeschleuniger zur Aufbereitung von PFAS-belastetem Wasser

So genannte Ewigkeitschemikalien oder PFAS-Verbindungen sind ein zunehmendes Umweltproblem. Ein innovativer Ansatz für die Aufbereitung von Wasser und Böden in PFAS-belasteten Gebieten kommt jetzt aus der Beschleunigerphysik: Hochenergetische Elektronen können PFAS-Moleküle durch Radiolyse in unschädliche Bestandteile zerlegen. Ein am HZB entwickelter Beschleuniger auf Basis eines SHF-Photoinjektors kann den dafür nötigen Elektronenstrahl liefern, zeigt nun eine Studie in PLOS One.

-

Gute Aussichten für Zinn-Perowskit-Solarzellen

Perowskit-Solarzellen gelten weithin als die Photovoltaik-Technologie der nächsten Generation. Allerdings sind Perowskit-Halbleiter langfristig noch nicht stabil genug für den breiten kommerziellen Einsatz. Ein Grund dafür sind wandernde Ionen, die mit der Zeit dazu führen, dass das Halbleitermaterial degradiert. Ein Team des HZB und der Universität Potsdam hat nun die Ionendichte in vier verschiedenen Perowskit-Halbleitern untersucht und dabei erhebliche Unterschiede festgestellt. Eine besonders geringe Ionendichte wiesen Zinn-Perowskit-Halbleiter auf, die mit einem alternativen Lösungsmittel hergestellt wurden – hier betrug die Ionendichte nur ein Zehntel im Vergleich zu Blei-Perowskit-Halbleitern. Damit könnten Perowskite auf Zinnbasis ein besonders großes Potenzial zur Herstellung von umweltfreundlichen und besonders stabilen Solarzellen besitzen.