Perowskit-Solarzellen: Was geschieht an SAM-Passivierungsschichten?

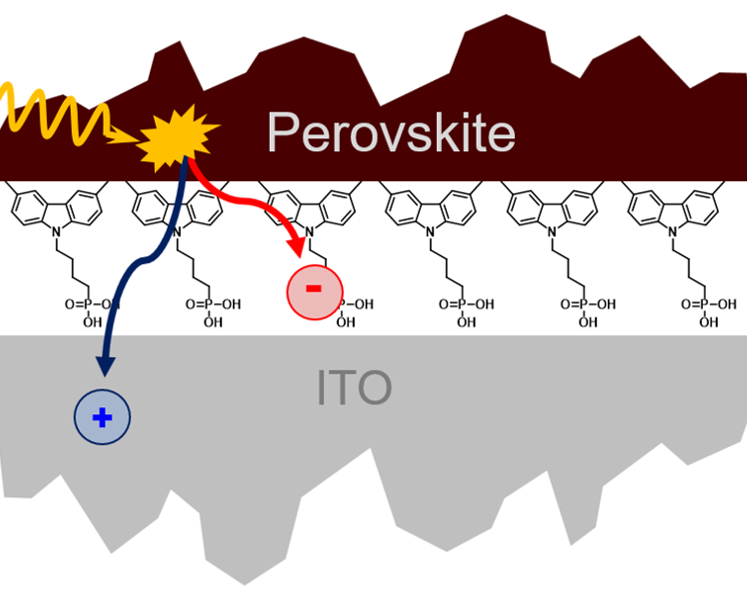

Die SAM-Schicht zwischen dem Perowskit-Halbleiter und dem ITO-Kontakt besteht aus einer einzigen Lage aus organischen Molekülen. Messungen von Oberflächenphotospannung und Photolumineszenz zeigen, über welche Mechanismen die SAM-Schicht Verluste reduziert. © HZB

Metall-organische Perowskit-Materialien versprechen kostengünstige und leistungsstarke Solarzellen. Einer Gruppe am HZB ist es nun gelungen, verschiedene Effekte genauer zu unterscheiden, die an einer SAM-Passivierungsschicht auftreten und die Verluste an den Grenzflächen verringern. Ihre Ergebnisse tragen dazu bei, solche funktionalen Zwischenschichten zu optimieren.

Verluste treten in allen Solarzellen auf. Eine Ursache ist die Rekombination von Ladungsträgern an den Grenzflächen. Zwischenschichten an solchen Grenzflächen können diese Verluste durch sogenannte Passivierung verringern. Besonders gut für die Passivierung von Perowskit-Halbleiteroberflächen eignen sich selbstorganisierte Monolagen (SAMs) aus organischen Molekülen mit einem Carbazol-Kern. Das hat ein Team um den HZB-Physiker Prof. Steve Albrecht mit einer Gruppe der Technischen Universität Kaunas in Litauen bereits vor einiger Zeit gezeigt und damit eine Silizium-Perowskit-Tandemsolarzelle mit einem Rekordwirkungsgrad von über 29 Prozent entwickelt.

Nun hat eine Gruppe am HZB erstmals die Ladungsträgerdynamik an der Perowskit/SAM-modifizierten ITO-Grenzfläche genauer analysiert. Aus zeitaufgelösten Messungen der Oberflächenphotospannung konnten sie mit Hilfe eines kinetischen Modells die Dichte von "Elektronenfallen" an der Grenzfläche sowie die Lochtransferraten extrahieren. Ergänzende Informationen lieferte die Messung der zeitaufgelösten Photolumineszenz.

„Wir konnten Unterschiede in der Passivierungsqualität, der Selektivität und den Lochtransferraten in Abhängigkeit von der Struktur des SAMs feststellen“, erklärt Dr. Igal Levine, Postdoc am HZB und Erstautor der Arbeit. „Wir haben gezeigt, dass wir damit eine relativ einfache Technik zur Verfügung haben, um die Ladungsextraktion an vergrabenen Grenzflächen zu quantifizieren.“ Das könnte das Design idealer ladungsselektiver Kontakte künftig erheblich erleichtern.

arö

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=23156;sprache=de

- Link kopieren

-

Gute Aussichten für Zinn-Perowskit-Solarzellen

Perowskit-Solarzellen gelten weithin als die Photovoltaik-Technologie der nächsten Generation. Allerdings sind Perowskit-Halbleiter langfristig noch nicht stabil genug für den breiten kommerziellen Einsatz. Ein Grund dafür sind wandernde Ionen, die mit der Zeit dazu führen, dass das Halbleitermaterial degradiert. Ein Team des HZB und der Universität Potsdam hat nun die Ionendichte in vier verschiedenen Perowskit-Halbleitern untersucht und dabei erhebliche Unterschiede festgestellt. Eine besonders geringe Ionendichte wiesen Zinn-Perowskit-Halbleiter auf, die mit einem alternativen Lösungsmittel hergestellt wurden – hier betrug die Ionendichte nur ein Zehntel im Vergleich zu Blei-Perowskit-Halbleitern. Damit könnten Perowskite auf Zinnbasis ein besonders großes Potenzial zur Herstellung von umweltfreundlichen und besonders stabilen Solarzellen besitzen.

-

Gemeinsames Energie- und Klimalabor in Kyjiw nimmt Betrieb auf

Das Helmholtz-Zentrum Berlin und die Nationale Universität Kyjiw-Mohyla-Akademie haben am 27. November ein gemeinsames Energie- und Klimalabor gegründet.

-

Wie Karbonate die Umwandlung von CO2 in Kraftstoff beeinflussen

Ein Forschungsteam vom Helmholtz Zentrum Berlin (HZB) und dem Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft (FHI) hat herausgefunden, wie Karbonatmoleküle die Umwandlung von CO2 in nützliche Kraftstoffe durch Gold-Elektrokatalysatoren beeinflussen. Ihre Studie beleuchtet, welche molekularen Mechanismen bei der CO2-Elektrokatalyse und der Wasserstoffentwicklung eine Rolle spielen und zeigt Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Selektivität der katalytischen Reaktion auf.