Fermi-Bögen in Antiferromagneten an BESSY II entdeckt

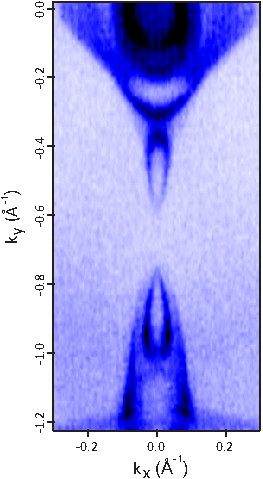

An BESSY II konnte die Fermi-Oberfläche von antiferromagnetischem NdBi gemessen werden. Dabei zeigten sich so genannte Fermi-Bögen. © https://www.nature.com/articles/s41586-022-04412-x.

Eine internationale Kooperation hat Proben von NdBi-Kristallen untersucht, die interessante magnetische Eigenschaften aufweisen. Bei ihren Experimenten, darunter Messungen an BESSY II, konnten sie Hinweise auf so genannte Fermi-Bögen im antiferromagnetischen Zustand der Probe bei tiefen Temperaturen finden. Diese Beobachtung wird durch bestehende theoretische Vorstellungen noch nicht erklärt und eröffnet faszinierende Möglichkeiten, diese Art von Materialien für innovative Informationstechnologien zu nutzen, die auf Spins statt auf Elektronen basieren.

Neodym-Bismut-Kristalle gehören zur breiten Palette von Materialien mit interessanten magnetischen Eigenschaften. Die Fermi-Fläche, die in den Experimenten gemessen wird, enthält Informationen über die Transporteigenschaften der Ladungsträger im Kristall. Während die Fermi-Fläche normalerweise aus geschlossenen Konturen besteht, sind unzusammenhängende Abschnitte, die als Fermi-Bögen bezeichnet werden, sehr selten und können Anzeichen für ungewöhnliche elektronische Zustände sein.

Ungewöhnliche Aufspaltung

In einer Studie, die jetzt in Nature veröffentlicht wurde, präsentiert das Team experimentelle Beweise für solche Fermi-Bögen. Sie beobachteten eine ungewöhnliche magnetische Aufspaltung im antiferromagnetischen Zustand der Proben unterhalb einer Temperatur von 24 Kelvin (der Néel-Temperatur). Diese Aufspaltung erzeugt Bänder mit entgegengesetzter Krümmung, die sich mit der Temperatur zusammen mit der antiferromagnetischen Ordnung ändern.

Diese Beobachtung ist sehr wichtig, weil sie sich von den bisher theoretisch betrachteten und experimentell beobachteten Fällen magnetischer Aufspaltungen fundamental unterscheidet. Bei den bisher bekannten Zeeman- und Rashba-Aufspaltungen bleibt die Krümmung der Bänder immer erhalten. Da beide genannten Effekte für die Spintronik wichtig sind, könnten die aktuellen Erkenntnisse zu neuen Anwendungen führen, zumal sich das Augenmerk bei der Spintronikforschung derzeit von traditionell ferromagnetischen hin zu antiferromagnetischen Materialien bewegt.

arö

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=23507;sprache=de

- Link kopieren

-

Faszinierendes Fundstück wird zu wertvoller Wissensquelle

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) hat ein besonderes Fundstück aus der mittleren Bronzezeit nach Berlin geschickt, um es mit modernsten Methoden zerstörungsfrei zu untersuchen: Es handelt sich um ein mehr als 3400 Jahre altes Bronzeschwert, das 2023 im schwäbischen Nördlingen bei archäologischen Grabungen zutage trat. Die Expertinnen und Experten konnten herausfinden, wie Griff und Klinge miteinander verbunden sind und wie die seltenen und gut erhaltenen Verzierungen am Knauf angefertigt wurden – und sich so den Handwerkstechniken im Süddeutschland der Bronzezeit annähern. Zum Einsatz kamen eine 3D-Computertomographie und Röntgendiffraktion zur Eigenspannungsanalyse am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) sowie die Röntgenfluoreszenz-Spektroskopie bei einem von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) betreuten Strahlrohr an BESSY II.

-

Topologische Überraschungen beim Element Kobalt

Das Element Kobalt gilt als typischer Ferromagnet ohne weitere Geheimnisse. Ein internationales Team unter der Leitung von Dr. Jaime Sánchez-Barriga (HZB) hat nun jedoch komplexe topologische Merkmale in der elektronischen Struktur von Kobalt entdeckt. Spin-aufgelöste Messungen der Bandstruktur (Spin-ARPES) an BESSY II zeigten verschränkte Energiebänder, die sich selbst bei Raumtemperatur entlang ausgedehnter Pfade in bestimmten kristallographischen Richtungen kreuzen. Dadurch kann Kobalt als hochgradig abstimmbare und unerwartet reichhaltige topologische Plattform verstanden werden. Dies eröffnet Perspektiven, um magnetische topologische Zustände in Kobalt für künftige Informationstechnologien zu nutzen.

-

MXene als Energiespeicher: Vielseitiger als gedacht

MXene-Materialien könnten sich für eine neue Technologie eignen, um elektrische Ladungen zu speichern. Die Ladungsspeicherung war jedoch bislang in MXenen nicht vollständig verstanden. Ein Team am HZB hat erstmals einzelne MXene-Flocken untersucht, um diese Prozesse im Detail aufzuklären. Mit dem in situ-Röntgenmikroskop „MYSTIIC” an BESSY II gelang es ihnen, die chemischen Zustände von Titanatomen auf den Oberflächen der MXene-Flocken zu kartieren. Die Ergebnisse zeigen, dass es zwei unterschiedliche Redox-Reaktionen gibt, die vom jeweils verwendeten Elektrolyten abhängen. Die Studie schafft eine Grundlage für die Optimierung von MXene-Materialien als pseudokapazitive Energiespeicher.