Alexander Gray kommt als Humboldt-Fellow ans HZB

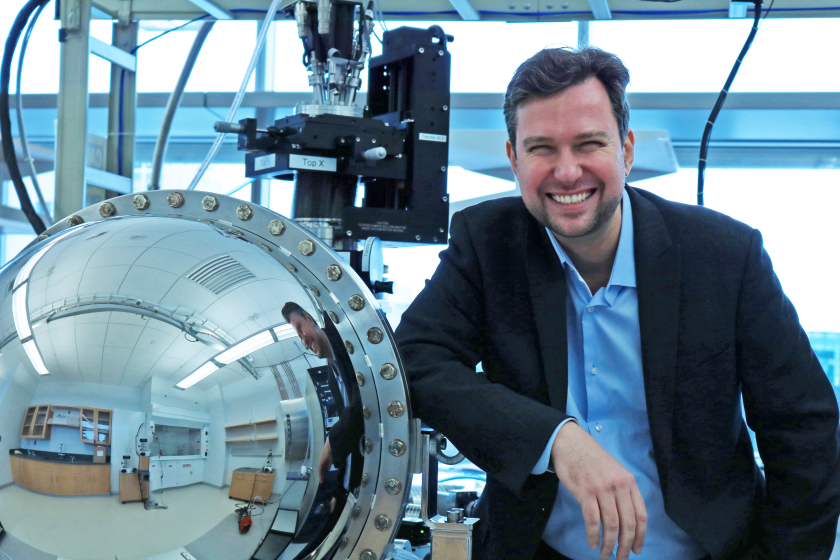

Alexander Gray (hier in seinem Labor an der Temple Universität in Philadelphia, USA) will die Zusammenarbeit mit dem Team von Florian Kronast an BESSY II verstärken. © Privat

Alexander Gray von der Temple University in Philadelphia, USA, arbeitet gemeinsam mit dem HZB-Physiker Florian Kronast an der Erforschung neuartiger 2D-Quantenmaterialien an BESSY II. Mit dem Stipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung kann er diese Zusammenarbeit nun vertiefen. Bei BESSY II will er tiefenaufgelöste röntgenmikroskopische und -spektroskopische Methoden weiterentwickeln, um 2D-Quantenmaterialien und Bauelemente für neue Informationstechnologien zu untersuchen.

Topologische Isolatoren und Weyl-Semimetalle gehören zu den spannendsten Materialklassen für Quantenbauelemente. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie an den Oberflächen und Grenzflächen andere (elektronische und magnetische) Eigenschaften haben als im Volumen. Alexander Gray ist Experte auf diesem Gebiet und kommt häufig für kurze Messperioden zu BESSY II, wo er mit Florian Kronast zusammenarbeitet.

Als Stipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung kann der amerikanische Physiker nun regelmäßige Gastaufenthalte am HZB im Team von Florian Kronast und am Forschungszentrum Jülich im Team von Claus Schneider finanzieren. "Mit dem Humboldt-Stipendium haben wir mehr Zeit, um zu untersuchen, wie das Zusammenspiel von Oberflächen-, Grenzflächen- und Volumeneigenschaften in Quantenmaterialien zu neuartigen Phänomenen führt, die auch Anwendungen als Bauelemente ermöglichen", sagt er.

Gray leitet ein Team an der Temple University in Philadelphia und wird auch seine Studenten zu BESSY II schicken. "Wir wollen neue Techniken entwickeln, um die elektronischen und magnetischen Eigenschaften von 2D-Quantenmaterialien und Quantengeräten zu analysieren", umreißt er seine Ziele. Bei BESSY II wird Gray zu diesem Zweck vor allem die tiefenaufgelöste Stehwellen-Photoemissionsmikroskopie weiterentwickeln. Kronast, Gray und sein ehemaliger Doktorvater Chuck Fadley haben diese Methode bereits mit der Anregung durch stehende Röntgenwellen kombiniert, um eine bessere Tiefenauflösung zu erreichen (SW-PEEM).

Ab Mitte August plant Alexander Gray den ersten Aufenthalt an BESSY II. Er freut sich nicht nur auf Messungen und Gespräche, sondern auch auf die typische Berliner Atmosphäre: "Die Menschen sind sehr offen und freundlich, und die berühmte "Berliner Schnauze" ist mir noch nie begegnet. Ich denke, wenn ich eines Tages so eine typische raue Antwort erlebe, habe ich sie vielleicht verdient." Mit dieser humorvollen Einstellung wird sein Aufenthalt in Berlin sicher in jeder Hinsicht ein Erfolg.

arö

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=23930;sprache=de

- Link kopieren

-

Faszinierendes Fundstück wird zu wertvoller Wissensquelle

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) hat ein besonderes Fundstück aus der mittleren Bronzezeit nach Berlin geschickt, um es mit modernsten Methoden zerstörungsfrei zu untersuchen: Es handelt sich um ein mehr als 3400 Jahre altes Bronzeschwert, das 2023 im schwäbischen Nördlingen bei archäologischen Grabungen zutage trat. Die Expertinnen und Experten konnten herausfinden, wie Griff und Klinge miteinander verbunden sind und wie die seltenen und gut erhaltenen Verzierungen am Knauf angefertigt wurden – und sich so den Handwerkstechniken im Süddeutschland der Bronzezeit annähern. Zum Einsatz kamen eine 3D-Computertomographie und Röntgendiffraktion zur Eigenspannungsanalyse am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) sowie die Röntgenfluoreszenz-Spektroskopie bei einem von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) betreuten Strahlrohr an BESSY II.

-

Topologische Überraschungen beim Element Kobalt

Das Element Kobalt gilt als typischer Ferromagnet ohne weitere Geheimnisse. Ein internationales Team unter der Leitung von Dr. Jaime Sánchez-Barriga (HZB) hat nun jedoch komplexe topologische Merkmale in der elektronischen Struktur von Kobalt entdeckt. Spin-aufgelöste Messungen der Bandstruktur (Spin-ARPES) an BESSY II zeigten verschränkte Energiebänder, die sich selbst bei Raumtemperatur entlang ausgedehnter Pfade in bestimmten kristallographischen Richtungen kreuzen. Dadurch kann Kobalt als hochgradig abstimmbare und unerwartet reichhaltige topologische Plattform verstanden werden. Dies eröffnet Perspektiven, um magnetische topologische Zustände in Kobalt für künftige Informationstechnologien zu nutzen.

-

MXene als Energiespeicher: Vielseitiger als gedacht

MXene-Materialien könnten sich für eine neue Technologie eignen, um elektrische Ladungen zu speichern. Die Ladungsspeicherung war jedoch bislang in MXenen nicht vollständig verstanden. Ein Team am HZB hat erstmals einzelne MXene-Flocken untersucht, um diese Prozesse im Detail aufzuklären. Mit dem in situ-Röntgenmikroskop „MYSTIIC” an BESSY II gelang es ihnen, die chemischen Zustände von Titanatomen auf den Oberflächen der MXene-Flocken zu kartieren. Die Ergebnisse zeigen, dass es zwei unterschiedliche Redox-Reaktionen gibt, die vom jeweils verwendeten Elektrolyten abhängen. Die Studie schafft eine Grundlage für die Optimierung von MXene-Materialien als pseudokapazitive Energiespeicher.