BESSY II: Lokale Variationen in der Struktur von hochentropischen-Legierungen

Die Auswertung der EXAFS-Daten zeigte, dass die Glühtemperatur der Cantor-Legierung sich auf lokale Umgebungen der Elemente auswirkt. Dies deutet auf unterschiedliche Ordnungs- und Diffusionsprozesse hin. Mangan diffundiert am schnellsten im Hochtemperaturzustand, Nickel im Niedrigtemperaturzustand. © HZB

Hochentropie-Legierungen halten extremer Hitze und Belastung stand und eignen sich daher für eine Vielzahl spezifischer Anwendungen. Einblicke in Ordnungsprozesse und Diffusionsphänomene in diesen Materialien hat nun eine neue Studie an der Röntgenquelle BESSY II geliefert. An der Studie waren Teams des HZB, der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, der Universität Lettland und der Universität Münster beteiligt.

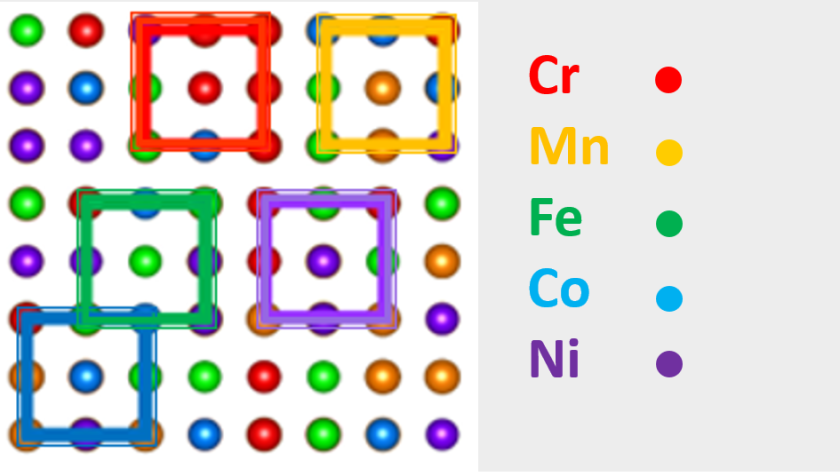

Das Team analysierte Proben einer sogenannten Cantor-Legierung, die aus fünf 3d-Elementen besteht: Chrom, Mangan, Eisen, Kobalt und Nickel. Die kristallinen Proben (kubisch-flächenzentriert, fcc) wurden bei zwei verschiedenen Temperaturen geglüht, entweder bei 1373 Kelvin (Hochtemperaturzustand,HT) oder bei 993 Kelvin (Tieftemperaturzustand, LT) und dann schockgefroren.

Um die lokalen Umgebungen der einzelnen Elemente in den Proben zu analysieren, nutzte das Team eine gut etablierte Methode der Röntgenabsorptionsspektroskopie, die elementspezifisch ist (EXAFS). Mit einer Reverse Monte Carlo (RMC) Analyse gelang es, die Messdaten zu interpretieren.

"Auf diese Weise konnten wir sowohl qualitativ als auch quantitativ die Besonderheiten der charakteristischen lokalen Umgebungen der Hauptkomponenten der Legierung auf atomarer Ebene aufklären", erklärt Dr. Alevtina Smekhova vom HZB. Die spektroskopischen Ergebnisse geben insbesondere auch Aufschluss über die Diffusionsprozesse in der Hochentropie-Legierung. So wurde direkt nachgewiesen, dass das Element Mangan in den HT-Proben am schnellsten diffundiert. Das Element Nickel diffundiert dagegen in den LT-Proben schneller, wie es auch aus früheren Diffusionsexperimenten bekannt war. „Diese Ergebnisse helfen, die Beziehung zwischen der lokalen atomaren Umgebung und den makroskopischen Eigenschaften in diesen Legierungen besser zu verstehen“, sagt Smekhova.

arö

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=26126;sprache=de

- Link kopieren

-

Was die Zinkkonzentration in Zähnen verrät

Zähne sind Verbundstrukturen aus Mineralien und Proteinen, dabei besteht der Großteil des Zahns aus Dentin, einem knochenartigen, hochporösen Material. Diese Struktur macht Zähne sowohl stark als auch empfindlich. Neben Kalzium und Phosphat enthalten Zähne auch Spurenelemente wie Zink. Mit komplementären mikroskopischen Verfahren hat ein Team der Charité Berlin, der TU Berlin und des HZB die Verteilung von natürlichem Zink im Zahn ermittelt. Das Ergebnis: mit zunehmender Porosität des Dentins in Richtung Pulpa steigt die Zinkkonzentration um das 5- bis 10-fache. Diese Erkenntnis hilft, den Einfluss von zinkhaltigen Füllungen auf die Zahngesundheit besser zu verstehen und könnte Verbesserungen in der Zahnmedizin anstoßen.

-

Faszinierendes Fundstück wird zu wertvoller Wissensquelle

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) hat ein besonderes Fundstück aus der mittleren Bronzezeit nach Berlin geschickt, um es mit modernsten Methoden zerstörungsfrei zu untersuchen: Es handelt sich um ein mehr als 3400 Jahre altes Bronzeschwert, das 2023 im schwäbischen Nördlingen bei archäologischen Grabungen zutage trat. Die Expertinnen und Experten konnten herausfinden, wie Griff und Klinge miteinander verbunden sind und wie die seltenen und gut erhaltenen Verzierungen am Knauf angefertigt wurden – und sich so den Handwerkstechniken im Süddeutschland der Bronzezeit annähern. Zum Einsatz kamen eine 3D-Computertomographie und Röntgendiffraktion zur Eigenspannungsanalyse am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) sowie die Röntgenfluoreszenz-Spektroskopie bei einem von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) betreuten Strahlrohr an BESSY II.

-

Topologische Überraschungen beim Element Kobalt

Das Element Kobalt gilt als typischer Ferromagnet ohne weitere Geheimnisse. Ein internationales Team unter der Leitung von Dr. Jaime Sánchez-Barriga (HZB) hat nun jedoch komplexe topologische Merkmale in der elektronischen Struktur von Kobalt entdeckt. Spin-aufgelöste Messungen der Bandstruktur (Spin-ARPES) an BESSY II zeigten verschränkte Energiebänder, die sich selbst bei Raumtemperatur entlang ausgedehnter Pfade in bestimmten kristallographischen Richtungen kreuzen. Dadurch kann Kobalt als hochgradig abstimmbare und unerwartet reichhaltige topologische Plattform verstanden werden. Dies eröffnet Perspektiven, um magnetische topologische Zustände in Kobalt für künftige Informationstechnologien zu nutzen.