IRIS-Beamline an BESSY II mit Nanomikroskopie erweitert

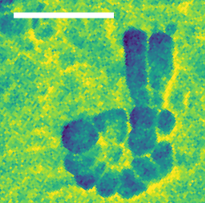

Infrarotabbildung des Nucleolus im Zellkern einer Fibroblastenzelle. Der Skalenstrich entspricht 500 Nanometern. © HZB

Die Infrarot-Beamline IRIS am Speicherring BESSY II bietet nun eine vierte Option, um Materialien, Zellen und sogar Moleküle auf verschiedenen Längenskalen zu charakterisieren. Das Team hat die IRIS-Beamline mit einer Endstation für Nanospektroskopie und Nanoimaging erweitert, die räumliche Auflösungen bis unter 30 Nanometer ermöglicht. Das Instrument steht auch externen Nutzergruppen zur Verfügung.

Die Infrarot Beamline IRIS am Speicherring BESSY II ist die einzige Infrarot-Beamline in Deutschland, die auch externen Nutzergruppen zur Verfügung steht und ist entsprechend stark nachgefragt. Dr. Ulrich Schade, der für die Beamline verantwortlich ist, entwickelt die Instrumente gemeinsam mit seinem Team weiter, um einzigartige, hochmoderne IR-Spektroskopie-Experimentiertechniken zu ermöglichen.

Im Rahmen eines kürzlich durchgeführten größeren Upgrades der Beamline errichtete das Team zusammen mit dem Institut für Chemie der HUB ein zusätzliches Infrarot-Nahfeldmikroskop (scattering-type scanning near-field optical microscope).

„Mit dem Nanoskop können wir Strukturen kleiner als ein Tausendstel des Haardurchmessers auflösen und kommen somit in Bereiche der innersten Strukturen von zum Beispiel biologischen Systemen, Katalysatoren, Polymeren und Quantenmaterialien“, sagt Dr. Alexander Veber, der diese Erweiterung durchgeführt hat.

Die neue Nanospektroskopie-Endstation basiert auf einem optischen Rastermikroskop und ermöglicht Bildgebung und Spektroskopie mit Infrarotlicht mit einer räumlichen Auflösung von mehr als 30 nm. Um die Leistungsfähigkeit der neuen Endstation zu demonstrieren, untersuchte Veber einzelne Zellulose-Mikrofibrillen und bildete Zellstrukturen ab. Alle Endstationen sind für nationale und internationale Nutzergruppen verfügbar.

Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung [grant No. project 05K19KH1 (SyMS)]; Germany's Excellence Strategy (grant No. EXC 2008-390540038 – UniSysCat).

arö

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=26746;sprache=de

- Link kopieren

-

Faszinierendes Fundstück wird zu wertvoller Wissensquelle

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) hat ein besonderes Fundstück aus der mittleren Bronzezeit nach Berlin geschickt, um es mit modernsten Methoden zerstörungsfrei zu untersuchen: Es handelt sich um ein mehr als 3400 Jahre altes Bronzeschwert, das 2023 im schwäbischen Nördlingen bei archäologischen Grabungen zutage trat. Die Expertinnen und Experten konnten herausfinden, wie Griff und Klinge miteinander verbunden sind und wie die seltenen und gut erhaltenen Verzierungen am Knauf angefertigt wurden – und sich so den Handwerkstechniken im Süddeutschland der Bronzezeit annähern. Zum Einsatz kamen eine 3D-Computertomographie und Röntgendiffraktion zur Eigenspannungsanalyse am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) sowie die Röntgenfluoreszenz-Spektroskopie bei einem von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) betreuten Strahlrohr an BESSY II.

-

Topologische Überraschungen beim Element Kobalt

Das Element Kobalt gilt als typischer Ferromagnet ohne weitere Geheimnisse. Ein internationales Team unter der Leitung von Dr. Jaime Sánchez-Barriga (HZB) hat nun jedoch komplexe topologische Merkmale in der elektronischen Struktur von Kobalt entdeckt. Spin-aufgelöste Messungen der Bandstruktur (Spin-ARPES) an BESSY II zeigten verschränkte Energiebänder, die sich selbst bei Raumtemperatur entlang ausgedehnter Pfade in bestimmten kristallographischen Richtungen kreuzen. Dadurch kann Kobalt als hochgradig abstimmbare und unerwartet reichhaltige topologische Plattform verstanden werden. Dies eröffnet Perspektiven, um magnetische topologische Zustände in Kobalt für künftige Informationstechnologien zu nutzen.

-

MXene als Energiespeicher: Vielseitiger als gedacht

MXene-Materialien könnten sich für eine neue Technologie eignen, um elektrische Ladungen zu speichern. Die Ladungsspeicherung war jedoch bislang in MXenen nicht vollständig verstanden. Ein Team am HZB hat erstmals einzelne MXene-Flocken untersucht, um diese Prozesse im Detail aufzuklären. Mit dem in situ-Röntgenmikroskop „MYSTIIC” an BESSY II gelang es ihnen, die chemischen Zustände von Titanatomen auf den Oberflächen der MXene-Flocken zu kartieren. Die Ergebnisse zeigen, dass es zwei unterschiedliche Redox-Reaktionen gibt, die vom jeweils verwendeten Elektrolyten abhängen. Die Studie schafft eine Grundlage für die Optimierung von MXene-Materialien als pseudokapazitive Energiespeicher.