PVcomB produziert erste Schichten

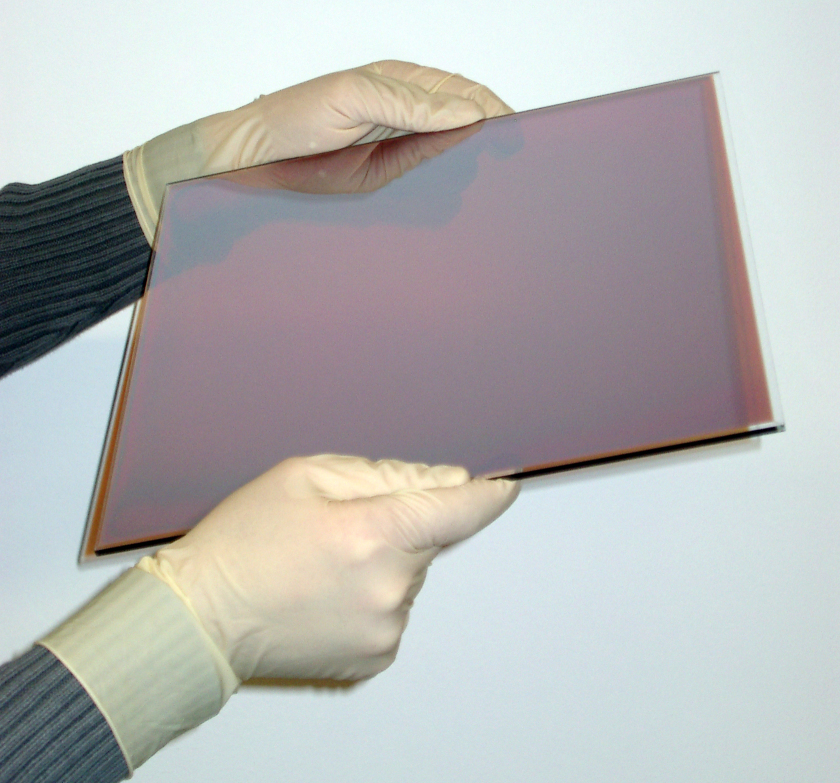

Die erste am PVcomB produzierte Silizium-Schicht

auf 30x30 cm2 Glas

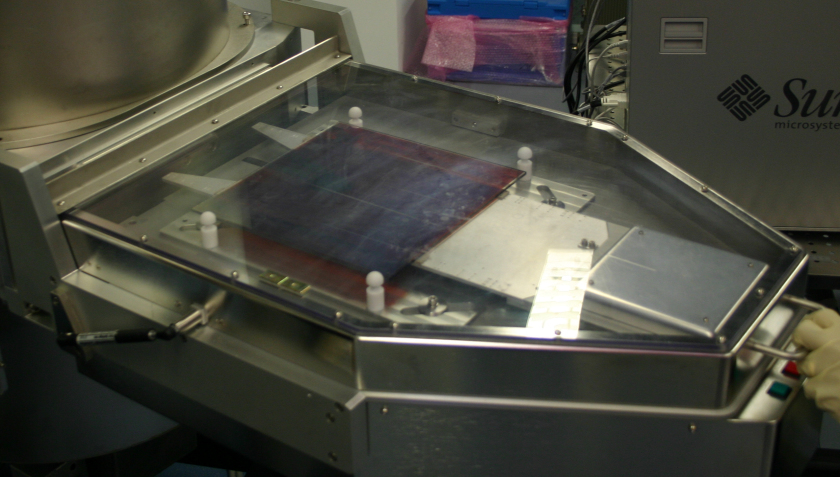

Erfolgreiche erste Beschichtung: die Glasplatte verlässt

das Cluster-Tool

Herzstück der neuen Silizium-Forschungslinie:

das Clustertool der Firma Applied Materials

Ein neuer Abschnitt in der Geschichte des PVcomB hat begonnen: Am 15.11. erfolgte die erste eigene Beschichtung von 30 x 30 cm2 Glasmodulen mit amorphem Silizium. Die Deposition erfolgte an einer PECVD-Clusteranlage der Firma Applied Materials, Herzstück der Forschungslinie für Dünnschicht-Silizium, die am PVcomB aufgebaut wird.

PECVD steht für plasma enhanced chemical vapour deposition (plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung), momentan auch für industrielle Anwendungen die Technik der Wahl für diese Art von Solarzellen. In dem Cluster-Tool werden hauchdünne amorphe und mikrokristalline Siliziumschichten (a-Si/µc-Si) auf Trägermaterialien wie Glas aufgebracht. Diese Materialkombination weist im Vergleich zur „klassischen“, auf Wafern basierenden Silizium-Technologie viele Vorteile wie niedrigeren Material- und Energieverbrauch auf. Allerdings müssen für Photovoltaik-Modulen dieser Art höhere Wirkungsgrade erreicht werden. Die weitere Aufskalierung in die Massenproduktion ist für die Dünnschicht Silizium Technologie am besten verstanden und kontrolliert.

An der PVcomB Forschungslinie wird eine industrienahe Produktion von Photovoltaik-Modulen möglich, die mit einer Größe von 30 x 30 Quadratzentimetern eine Brücke zwischen den kleinen, manchmal nur wenigen Millimetern kleinen Laborzellen und den großen, oftmals mehrere Quadratmeter messenden Industriemodulen bilden. „Mit diesem Cluster-Tool arbeiten wir am PVcomB unter ähnlichen Bedingungen wie die Industrie. So bilden wir eine direkte Brücke zwischen der Grundlagenforschung und Industrie und können die Unternehmen unterstützen, sowohl mit Forschungsergebnissen als auch mit praktisch ausgebildeten Wissenschaftlern.“ erläutert Dr. Rutger Schlatmann, Direktor des PVcomB.

EZ

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=13189;sprache=de

- Link kopieren

-

Lithium-Schwefel-Batterien mit wenig Elektrolyt: Problemzonen identifiziert

Mit einer zerstörungsfreien Methode hat ein Team am HZB erstmals Lithium-Schwefel-Batterien im praktischen Pouchzellenformat untersucht, die mit besonders wenig Elektrolyt-Flüssigkeit auskommen. Mit operando Neutronentomographie konnten sie in Echtzeit visualisieren, wie sich der flüssige Elektrolyt während des Ladens und Entladens über mehrere Schichten verteilt und die Elektroden benetzt. Diese Erkenntnisse liefern wertvolle Einblicke in die Mechanismen, die zum Versagen der Batterie führen können, und sind hilfreich für die Entwicklung kompakter Li-S-Batterien mit hoher Energiedichte.

-

Selbstorganisierte Monolage verbessert auch bleifreie Perowskit-Solarzellen

Zinn-Perowskit-Solarzellen sind nicht nur ungiftig, sondern auch potenziell stabiler als bleihaltige Perowskit-Solarzellen. Allerdings sind sie auch deutlich weniger effizient. Nun gelang einem internationalen Team eine deutliche Verbesserung: Das Team identifizierte chemische Verbindungen, die von selbst eine molekulare Schicht bilden, welche sehr gut zur Gitterstruktur von Zinn-Perowskiten passt. Auf dieser Monolage lässt sich Zinn-Perowskit mit hervorragender optoelektronischer Qualität aufwachsen.

-

Berliner Wissenschaftspreis geht an Philipp Adelhelm

Der Batterieforscher Prof. Dr. Philipp Adelhelm wird mit dem Berliner Wissenschaftspreis 2024 ausgezeichnet. Er ist Professor am Institut für Chemie der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) und leitet eine gemeinsame Forschungsgruppe der HU und des Helmholtz-Zentrums Berlin (HZB). Der Materialwissenschaftler und Elektrochemiker forscht zur Entwicklung nachhaltiger Batterien, die eine Schlüsselrolle für das Gelingen der Energiewende spielen. International zählt er zu den führenden Expert*innen auf dem Gebiet der Natrium-Ionen-Batterien.