Nutzerexperiment bei BESSY-II: Ein schneller Schalter für Magnetnadeln

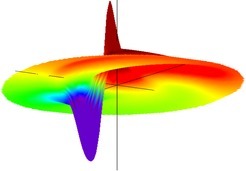

Ein Datenpunkt ändert die Polarisierung:

Der Probenausschnitt zeigt die Magnetisierung,

während sie sich von oben nach unten umkehrt.

Wissenschaftler aus aller Welt kommen ans HZB, um die beiden Großgeräte – die Synchrotronstrahlungsquelle in Adlershof und den Forschungsreaktor in Wannsee – für ihre Untersuchungen zu nutzen. Doch bevor es mit den Messungen losgehen kann, müssen die Forscher Anträge einreichen, die ein international besetztes Gremium begutachtet. Dieser Aufwand wird betrieben, um für die aussichtsreichsten wissenschaftlichen Ideen Messzeit zur Verfügung zu stellen. Nicht selten führen sie zu herausragenden Publikationen. Ein aktuelles Beispiel ist ein Nutzerexperiment, das am Speicherring BESSY II von dem Team von Dr. Hermann Stoll vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (ehemals Max-Planck-Institut für Metallforschung) zusammen mit Kollegen aus Gent und Regensburg durchgeführt wurde.

Die Abteilung von Frau Professor Schütz, MPI für Intelligente Systeme, Stuttgart, hat in enger Zusammenarbeit mit den HZB-Kollegen kürzlich ein neuartiges Rasterröntgenmikroskop in Betrieb genommen, das MAXYMUS am BESSY II. Im Rahmen der Doktorarbeit von Matthias Kammerer wurden dort magnetische Vortex-Kerne untersucht, die sich als besonders stabile Speicherpunkte für Datenbits eignen. Es gelang, einen neuen Mechanismus zu finden, wie sich diese Vortex-Kerne deutlich schneller schalten lassen – das ist eine wichtige Voraussetzung, um eine schnellere Datenspeicherung zu ermöglichen. Diese Entdeckung wurde nun veröffentlicht in: M. Kammerer et al., Magnetic vortex core reversal by excitation of spin waves, Nat. Commun. 2:279 doi: 10.1038/ncomms1277 (2011).

Hier finden Sie die Pressemitteilung zur Publikation.

Hier können Sie die Originalpublikation einsehen.

S. Zerbe

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=13246;sprache=de

- Link kopieren

-

Schlüsseltechnologie für eine Zukunft ohne fossile Energieträger

Im Juni und Juli 2025 verbrachte der Katalyseforscher Nico Fischer Zeit am HZB. Es war sein „Sabbatical“, für einige Monate war er von seinen Pflichten als Direktor des Katalyse-Instituts in Cape Town entbunden und konnte sich nur der Forschung widmen. Mit dem HZB arbeitet sein Institut an zwei Projekten, die mit Hilfe von neuartigen Katalysatortechnologien umweltfreundliche Alternativen erschließen sollen. Mit ihm sprach Antonia Rötger.

-

Schriftrollen aus buddhistischem Schrein an BESSY II virtuell entrollt

In der mongolischen Sammlung des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin befindet sich ein einzigartiger Gungervaa-Schrein. Der Schrein enthält auch drei kleine Röllchen aus eng gewickelten langen Streifen, die in Seide gewickelt und verklebt sind. Ein Team am HZB konnte die Schrift auf den Streifen teilweise sichtbar machen, ohne die Röllchen durch Aufwickeln zu beschädigen. Mit 3D-Röntgentomographie erstellten sie eine Datenkopie des Röllchens und verwendeten im Anschluss ein mathematisches Verfahren, um den Streifen virtuell zu entrollen. Das Verfahren wird auch in der Batterieforschung angewandt.

-

Helmholtz-Promotionspreis für Hanna Trzesniowski

Hanna Trzesniowski hat während ihrer Promotion am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) an nickelbasierten Elektrokatalysatoren für die Wasserspaltung geforscht. Ihre Arbeit trägt dazu bei, das Verständnis der alkalischen Wasserelektrolyse zu vertiefen und den Weg für die Entwicklung effizienterer und stabilerer Katalysatoren zu ebnen. Dafür erhielt sie am 8. Juli 2025 den Helmholtz-Promotionspreis, der die besten und originellsten Doktorarbeiten der Helmholtz-Gemeinschaft würdigt.