Schloss-Schlüssel-Passung wird durch Wasserfluktuationen moderiert

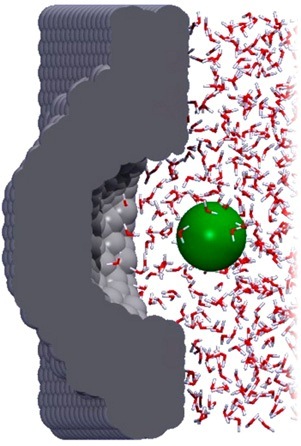

Die Forscher haben in einer Computersimulation Bewegungen

und Kräfte zwischen Wassermolekülen (kleine, rot-weiße „Dipole“)

, runden Liganden (grün) und einer wasserabstoßenden Hohlform

in einem Proteinmolekül berechnet.

HZB-Forscher zeigen, dass Wasser beim Transport von pharmazeutischen Wirkstoffen mehr ist als nur ein Lösungsmittel

Ohne Wasser gibt es kein Leben; fast alle biologischen Prozesse in den Zellen funktionieren nur in wässriger Lösung. Dabei wandern in der Regel kleine Moleküle (Liganden genannt) wie „Schlüssel“ in die passenden „Schlösser“, die sie in größeren Eiweißmolekülen finden und docken dort an. Dieser Vorgang löst dann Signale oder auch die Produktion von Stoffen aus. Doch welche Rolle das Vorhandensein von Wasser dabei spielt, war bisher unklar. Ist es nur ein passives Transportmedium oder hat es noch andere Funktionen? Diese Frage haben Physiker um Prof. Dr. Joachim Dzubiella (HZB und HU Berlin) nun mit Hilfe von Computersimulationen für ein Modellsystem untersucht: Dabei zeigte sich, dass Wasser durch subtile Wechselwirkungen mit der Geometrie und den Oberflächen der Moleküle die Anbindungsgeschwindigkeit aktiv beeinflussen kann. Diese Erkenntnis ist neu und könnte für die gezielte Entwicklung von pharmazeutischen Wirkstoffen interessant sein.

Zusammen mit Kollegen der TU München, der UC San Diego und der University of Utah hat Dzubiella modelliert, wie ein kleines Ligandenmolekül in einer Art Tasche in einem Protein andockt und die Bewegungen und Kräfte bei diesem Prozess berechnet. Dabei gingen sie davon aus, dass die Oberfläche der Proteintasche hydrophob war.

„Natürlich dringen auch immer wieder einige Wassermoleküle in die Proteintasche ein“, berichtet Dzubiella. „Aber sie werden von der hydrophoben Oberfläche abgestoßen und erzeugen so eine kleine Welle, die wiederum die Ligandenmoleküle in der Nähe ergreift.“ Dabei bestimmt die Geometrie der Proteintasche, wie heftig diese Wasserfluktuationen ausfallen und ob sie die Ligandenmoleküle in der Nähe eher bremsen oder sogar beschleunigen.

„Wenn wir Wirkstoffe entwickeln wollen, die gezielt an bestimmten Molekülen in den Zellen andocken und dort Prozesse auslösen oder verhindern sollen, dann müssen wir den Prozess viel genauer als bisher verstehen“, erklärt Dzubiella. Mit dieser Arbeit, die nun in den angesehenen PNAS veröffentlicht wurde, liegt nun ein Ansatz vor.

arö

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=13651;sprache=de/

- Link kopieren

-

Zukunft der Korallen – Was Röntgenuntersuchungen zeigen können

In diesem Sommer war es in allen Medien. Angetrieben durch die Klimakrise haben nun auch die Ozeane einen kritischen Punkt überschritten, sie versauern immer mehr. Meeresschnecken zeigen bereits erste Schäden, aber die zunehmende Versauerung könnte auch die kalkhaltigen Skelettstrukturen von Korallen beeinträchtigen. Dabei leiden Korallen außerdem unter marinen Hitzewellen und Verschmutzung, die weltweit zur Korallenbleiche und zum Absterben ganzer Riffe führen. Wie genau wirkt sich die Versauerung auf die Skelettbildung aus?

Die Meeresbiologin Prof. Dr. Tali Mass von der Universität Haifa, Israel, ist Expertin für Steinkorallen. Zusammen mit Prof. Dr. Paul Zaslansky, Experte für Röntgenbildgebung an der Charité Berlin, untersuchte sie an BESSY II die Skelettbildung bei Babykorallen, die unter verschiedenen pH-Bedingungen aufgezogen wurden. Antonia Rötger befragte die beiden Experten online zu ihrer aktuellen Studie und der Zukunft der Korallenriffe.

-

Ein innerer Kompass für Meereslebewesen im Paläozän

Vor Jahrmillionen produzierten einige Meeresorganismen mysteriöse Magnetpartikel von ungewöhnlicher Größe, die heute als Fossilien in Sedimenten zu finden sind. Nun ist es einem internationalen Team gelungen, die magnetischen Domänen auf einem dieser „Riesenmagnetfossilien” mit einer raffinierten Methode an der Diamond-Röntgenquelle zu kartieren. Ihre Analyse zeigt, dass diese Partikel es den Organismen ermöglicht haben könnten, winzige Schwankungen sowohl in der Richtung als auch in der Intensität des Erdmagnetfelds wahrzunehmen. Dadurch konnten sie sich verorten und über den Ozean navigieren. Die neue Methode eignet sich auch, um zu testen, ob bestimmte Eisenoxidpartikel in Marsproben tatsächlich biogenen Ursprungs sind.

-

Was vibrierende Moleküle über die Zellbiologie verraten

Mit Infrarot-Vibrationsspektroskopie an BESSY II lassen sich hochaufgelöste Karten von Molekülen in lebenden Zellen und Zellorganellen in ihrer natürlichen wässrigen Umgebung erstellen, zeigt eine neue Studie von einem Team aus HZB und Humboldt-Universität zu Berlin. Die Nano-IR-Spektroskopie mit SNOM an der IRIS-Beamline eignet sich, um winzige biologische Proben zu untersuchen und Infrarotbilder der Molekülschwingungen mit Nanometer-Auflösung zu erzeugen. Es ist sogar möglich, 3D-Informationen, also Infrarot-Tomogramme, aufzuzeichnen. Um das Verfahren zu testen, hat das Team Fibroblasten auf einer hochtransparenten SiC-Membran gezüchtet und in vivo untersucht. Die Methode ermöglicht neue Einblicke in die Zellbiologie.