Humboldt-Stipendiat verstärkt Aziz-Team

Dr. Tristan Petit kommt als Postdoc ins Team von Prof. Dr. Emad Aziz. Foto:T.Petit

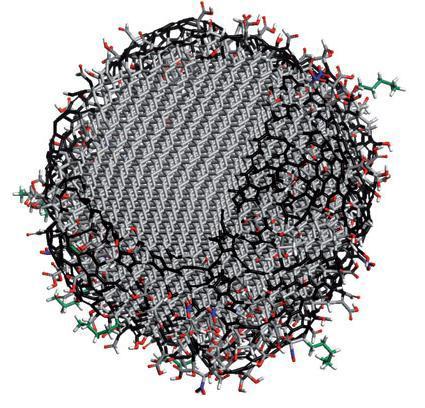

Illustration eines Nanodiamanten. © T. Petit

Ab 1. Juni kommt Dr. Tristan Petit als Postdoktorand für zwei Jahre in das Team um Prof. Dr. Emad Flear Aziz. Mit einem Postdoktoranden-Stipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung kann Petit seinen wissenschaftlichen Gastgeber in Deutschland selbst auswählen und hat sich für das Joint Ultrafast Dynamics Lab in Solutions and at Interfaces (JULiq) entschieden, das Aziz aufgebaut hat: „Ich möchte im Team von Aziz mitarbeiten, weil sie sehr viel Erfahrung mit Spektroskopie in Wasser besitzen“, sagt Petit.

Tristan Petit ist erst 26 Jahre alt und hat im März 2013 seine Promotion an der Ecole Normale Supérieure de Cachan, Frankreich, abgeschlossen. In seiner Doktorarbeit am Diamond Sensors Laboratory (CEA), Gif sur Yvette, untersuchte er Oberflächenmodifikationen von Nanodiamanten, um ihr Potenzial für neue biomedizinische Anwendungen auszuloten. Nanodiamanten könnten sich zum Beispiel als „Wirkstofftaxis“ eignen, sie sind kaum toxisch und ihre Oberflächen lassen sich leicht für den Transport weiterer Moleküle funktionalisieren. Allerdings ist bislang die Wechselwirkung zwischen Wassermolekülen und Nanopartikeln nicht verstanden.

Diesen Wechselwirkungen will Petit nun auf den Grund gehen. Dafür wird er wasserbasierte Dispersionen von Nanodiamanten im Mikro-Strahl „in situ“ mit weicher Röntgenspektroskopie untersuchen. Dies könnte Aufschluss darüber geben, wie sich diese besonderen Nanopartikel unter physiologischen Bedingungen, also im Körper, verhalten. „Mit dem einzigartigen Lixedrom-Versuchsaufbau können wir hier Experimente machen, die nirgendwo anders möglich wären. Das war eine starke Motivation, nach Berlin zu kommen“ sagt Petit.

arö

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=13730;sprache=de/

- Link kopieren

-

Ernst-Eckhard-Koch-Preis und Innovationspreis Synchrotronstrahlung 2025

Der Freundeskreis des HZB zeichnete auf dem 27. Nutzertreffen BESSY@HZB die Dissertation von Dr. Enggar Pramanto Wibowo (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) aus.

Darüber hinaus wurde der Europäische Innovationspreis Synchrotronstrahlung 2025 an Prof. Tim Salditt (Georg-August-Universität Göttingen) sowie an die Professoren Danny D. Jonigk und Maximilian Ackermann (beide, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) verliehen.

-

Synchrotron-strahlungsquellen: Werkzeugkästen für Quantentechnologien

Synchrotronstrahlungsquellen erzeugen hochbrillante Lichtpulse, von Infrarot bis zu harter Röntgenstrahlung, mit denen sich tiefe Einblicke in komplexe Materialien gewinnen lassen. Ein internationales Team hat nun im Fachjournal Advanced Functional Materials einen Überblick über Synchrotronmethoden für die Weiterentwicklung von Quantentechnologien veröffentlicht: Anhand konkreter Beispiele zeigen sie, wie diese einzigartigen Werkzeuge dazu beitragen können, das Potenzial von Quantentechnologien wie z. B. Quantencomputing zu erschließen, Produktionsbarrieren zu überwinden und den Weg für zukünftige Durchbrüche zu ebnen.

-

Neue Katalysatormaterialien auf Basis von Torf für Brennstoffzellen

Eisen-Stickstoff-Kohlenstoff-Katalysatoren haben das Potenzial, teure Platinkatalysatoren in Brennstoffzellen zu ersetzen. Dies zeigt eine Studie aus Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB), der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) und der Universitäten in Tartu und Tallinn, Estland. An BESSY II beobachtete das Team, wie sich komplexe Mikrostrukturen in den Proben bilden. Anschließend analysierten sie, welche Strukturparameter für die Förderung der bevorzugten elektrochemischen Reaktionen besonders wichtig waren. Der Rohstoff für solche Katalysatoren ist gut zersetzter Torf.