Wie man mit Licht den Spin von topologischen Isolatoren manipuliert

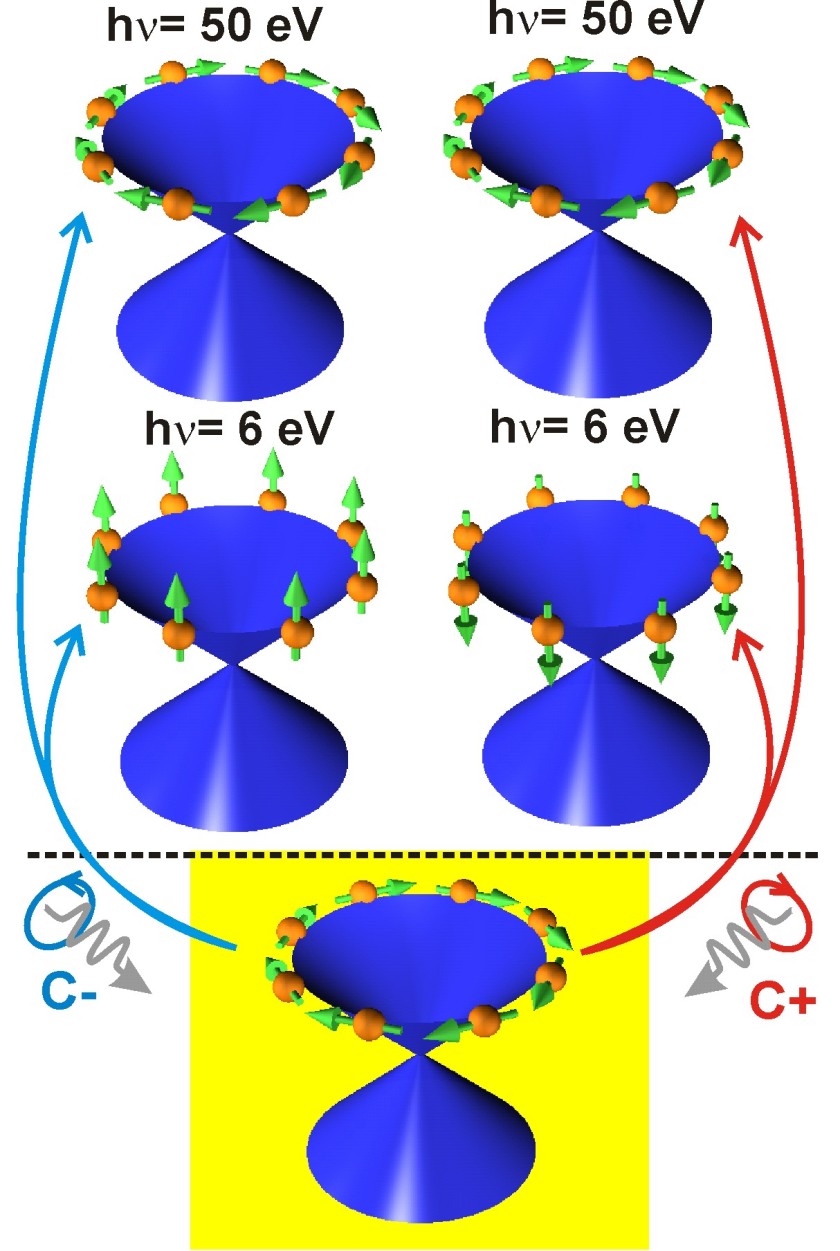

Die Abbildung zeigt die typische Spintextur (Pfeile) eines topologischen Isolators und wie diese durch zirkular polarisiertes Licht kontrolliert verändert wird. Rader/Sachez-Barriga/HZB © Rader/Sachez-Barriga/HZB

HZB-Forscher haben am Synchrotronring BESSY II den topologischen Isolator Bismutselenid (Bi2Se3) mit spinauflösender Photoelektronenspektroskopie untersucht. Dabei fanden sie einen verblüffenden Unterschied: Wenn man Elektronen mit zirkular polarisiertem Licht im vakuumultravioletten Wellenlängenbereich (50 Elektronenvolt, eV) anregt, verhalten sie sich anders, als wenn man sie mit ultraviolettem Licht anregt (6 eV). Dieses Ergebnis könnte erklären, wie sich Spinströme in topologischen Isolatoren erzeugen lassen.

Im ersteren Fall – bei der Anregung mit 50 Elektronenvolt - weisen die emittierten Elektronen die für topologische Isolatoren typische Spintextur auf. Die Spins der Elektronen laufen hier in der Oberflächenebene im Kreis, ähnlich wie auf einem Verkehrsschild für "Kreisverkehr". Bei der Anregung mit 6 Elektronenvolt drehen sich die Spins der Elektronen komplett aus der Ebene heraus und nehmen dabei sogar diejenige Spinrichtung an, die mit rechts- bzw. linkszirkular polarisiertem Licht vorgegeben wird.

Topologische Isolatoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich im Inneren des Materials elektrisch isolierend verhalten, ihre Oberfläche jedoch metallisch leitend ist. Sie gelten als interessante Kandidaten für neuartige Bauelemente für die Informationstechnologie. In solchen Bauelementen will man den Spin mithilfe von Licht beeinflussen.

Die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse liefern Erkenntnisse darüber, wie man in topologischen Isolatoren verlustlose Spinströme erzeugen kann.

Die Arbeit wird in Kürze in der Zeitschrift Physical Review X erscheinen, einer neu gegründeten Zeitschrift für herausragende Ergebnisse der American Physical Society.

OR

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=13928;sprache=dehttp://

- Link kopieren

-

MXene als Energiespeicher: Vielseitiger als gedacht

MXene-Materialien könnten sich für eine neue Technologie eignen, um elektrische Ladungen zu speichern. Die Ladungsspeicherung war jedoch bislang in MXenen nicht vollständig verstanden. Ein Team am HZB hat erstmals einzelne MXene-Flocken untersucht, um diese Prozesse im Detail aufzuklären. Mit dem in situ-Röntgenmikroskop „MYSTIIC” an BESSY II gelang es ihnen, die chemischen Zustände von Titanatomen auf den Oberflächen der MXene-Flocken zu kartieren. Die Ergebnisse zeigen, dass es zwei unterschiedliche Redox-Reaktionen gibt, die vom jeweils verwendeten Elektrolyten abhängen. Die Studie schafft eine Grundlage für die Optimierung von MXene-Materialien als pseudokapazitive Energiespeicher.

-

KI analysiert Dinosaurier-Fußabdrücke neu

Seit Jahrzehnten rätseln Paläontolog*innen über geheimnisvolle dreizehige Dinosaurier-Fußabdrücke. Stammen sie von wilden Fleischfressern, sanften Pflanzenfressern oder sogar frühen Vögeln? Nun hat ein internationales Team künstliche Intelligenz eingesetzt, um dieses Problem anzugehen – und eine kostenlose App entwickelt, die es jeder und jedem ermöglicht, die Vergangenheit zu entschlüsseln.

-

Kompakter Elektronenbeschleuniger zur Aufbereitung von PFAS-belastetem Wasser

So genannte Ewigkeitschemikalien oder PFAS-Verbindungen sind ein zunehmendes Umweltproblem. Ein innovativer Ansatz für die Aufbereitung von Wasser und Böden in PFAS-belasteten Gebieten kommt jetzt aus der Beschleunigerphysik: Hochenergetische Elektronen können PFAS-Moleküle durch Radiolyse in unschädliche Bestandteile zerlegen. Ein am HZB entwickelter Beschleuniger auf Basis eines SHF-Photoinjektors kann den dafür nötigen Elektronenstrahl liefern, zeigt nun eine Studie in PLOS One.