Erstmals mit Details: Wie giftiges Kohlenmonoxid am Katalysator zu Kohlendioxid verbrennt

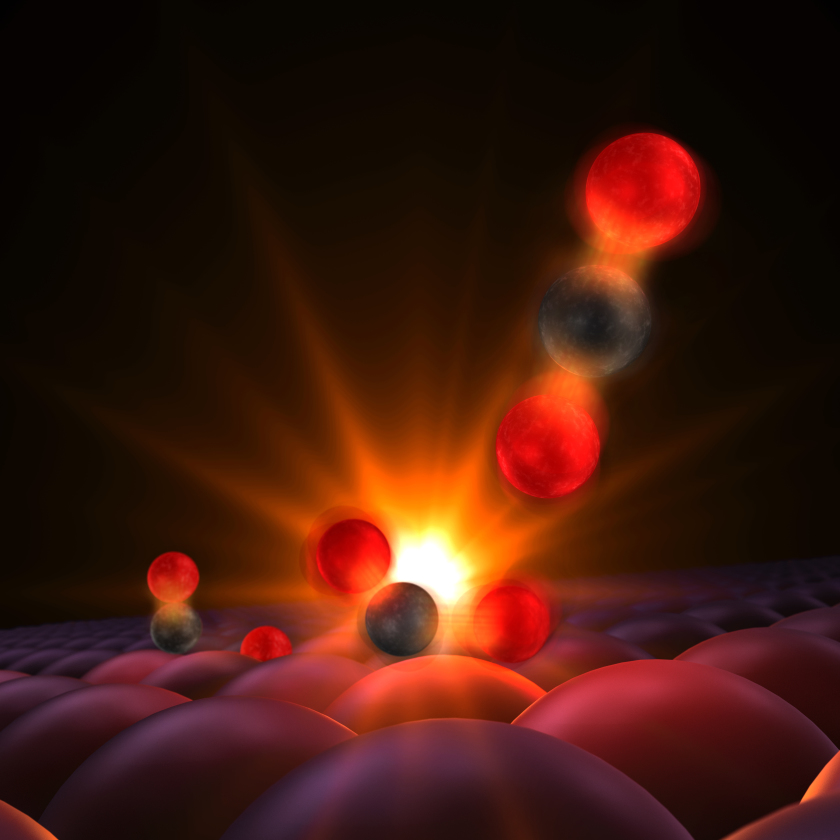

Die Abbildung illustriert eine Momentaufnahme während der Reaktion von CO zu CO2, wie sie nun erstmals am SLAC gelungen ist. © SLAC National Accelerator Laboratory

Ein internationales Forschungsteam hat erstmals die flüchtigen Zwischenstufen beobachtet, die sich bilden, wenn Kohlenmonoxid auf einer heißen Ruthenium-Oberfläche, einem einfachen Katalysator, oxidiert. Sie nutzten dafür ultrakurze Röntgenblitze und Laserpulse am SLAC National Accelerator Laboratory, Menlo Park, Kalifornien. Dabei erhitzte ein Laserblitz zunächst die Ruthenium-Oberfläche und aktivierte so die absorbierten Kohlenmonoxid-Moleküle und Sauerstoff-Atome. Über Röntgenabsorptionsspektroskopie konnte das Team dann ermitteln, wie sich die elektronische Struktur der Sauerstoffatome veränderte, während sie mit Kohlenstoff-Atomen Bindungen anbahnten. Die beobachteten Übergangszustände stimmen mit quantenchemischen Berechnungen gut überein.

Überraschend war jedoch, wie viele Reaktionspartner in einen Übergangszustand aktiviert wurden – und ebenso überraschend war die Entdeckung, dass nur ein kleiner Bruchteil davon anschließend tatsächlich stabile CO2-Moleküle bildet. „Es ist so, als wenn man Murmeln einen Berg hochschießt und die meisten, die es bis oben geschafft haben, rollen einfach wieder auf der gleichen Seite herunter“, sagt Anders Nilsson, Professor am SLAC/Stanford SUNCAT Center for Interface Science and Catalysis und an der Stockholm University, der das Forschungsprojekt geleitet hat.

Ein Team vom Institut für Methoden und Instrumentierung für Forschung mit Synchrotronstrahlung am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) hat zu diesem Forschungsprojekt am SLAC beigetragen. Die fruchtbare Zusammenarbeit wurde durch die Volkswagen-Stiftung sowie das Helmholtz Virtual Institute “Dynamic Pathways in Multidimensional Landscapes” ermöglicht. „Diese Ergebnisse helfen uns, eine entscheidende Reaktion an einem Katalysator zu verstehen, die auch für den Umweltschutz sehr wichtig ist“, erklärt HZB-Physiker Martin Beye.

Zur ausführlichen Presseinfo auf der SLAC-Website

Referenz: H. Öström et al., Science, 12 February 2015 (10.1126/science.1261747)

arö/SLAC

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14141;sprache=de

- Link kopieren

-

Faszinierendes Fundstück wird zu wertvoller Wissensquelle

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) hat ein besonderes Fundstück aus der mittleren Bronzezeit nach Berlin geschickt, um es mit modernsten Methoden zerstörungsfrei zu untersuchen: Es handelt sich um ein mehr als 3400 Jahre altes Bronzeschwert, das 2023 im schwäbischen Nördlingen bei archäologischen Grabungen zutage trat. Die Expertinnen und Experten konnten herausfinden, wie Griff und Klinge miteinander verbunden sind und wie die seltenen und gut erhaltenen Verzierungen am Knauf angefertigt wurden – und sich so den Handwerkstechniken im Süddeutschland der Bronzezeit annähern. Zum Einsatz kamen eine 3D-Computertomographie und Röntgendiffraktion zur Eigenspannungsanalyse am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) sowie die Röntgenfluoreszenz-Spektroskopie bei einem von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) betreuten Strahlrohr an BESSY II.

-

Topologische Überraschungen beim Element Kobalt

Das Element Kobalt gilt als typischer Ferromagnet ohne weitere Geheimnisse. Ein internationales Team unter der Leitung von Dr. Jaime Sánchez-Barriga (HZB) hat nun jedoch komplexe topologische Merkmale in der elektronischen Struktur von Kobalt entdeckt. Spin-aufgelöste Messungen der Bandstruktur (Spin-ARPES) an BESSY II zeigten verschränkte Energiebänder, die sich selbst bei Raumtemperatur entlang ausgedehnter Pfade in bestimmten kristallographischen Richtungen kreuzen. Dadurch kann Kobalt als hochgradig abstimmbare und unerwartet reichhaltige topologische Plattform verstanden werden. Dies eröffnet Perspektiven, um magnetische topologische Zustände in Kobalt für künftige Informationstechnologien zu nutzen.

-

MXene als Energiespeicher: Vielseitiger als gedacht

MXene-Materialien könnten sich für eine neue Technologie eignen, um elektrische Ladungen zu speichern. Die Ladungsspeicherung war jedoch bislang in MXenen nicht vollständig verstanden. Ein Team am HZB hat erstmals einzelne MXene-Flocken untersucht, um diese Prozesse im Detail aufzuklären. Mit dem in situ-Röntgenmikroskop „MYSTIIC” an BESSY II gelang es ihnen, die chemischen Zustände von Titanatomen auf den Oberflächen der MXene-Flocken zu kartieren. Die Ergebnisse zeigen, dass es zwei unterschiedliche Redox-Reaktionen gibt, die vom jeweils verwendeten Elektrolyten abhängen. Die Studie schafft eine Grundlage für die Optimierung von MXene-Materialien als pseudokapazitive Energiespeicher.