4000. Proteinstruktur an BESSY II entschlüsselt

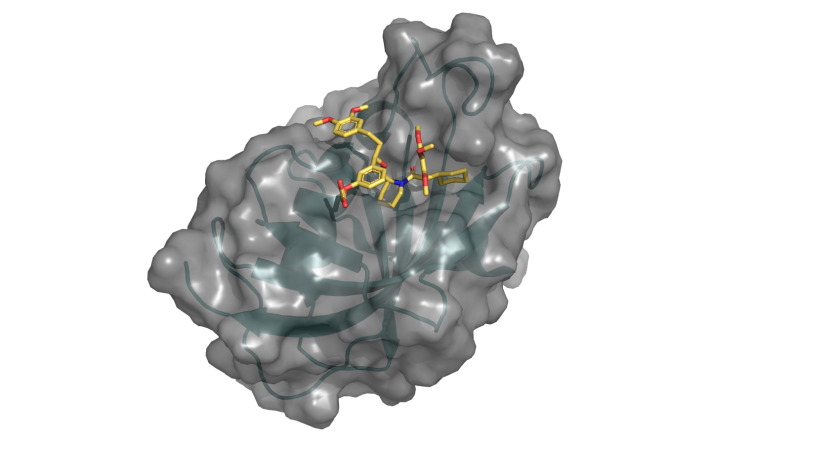

Die 4000. Proteinstruktur aus dem HZB BESSY, die in der PDB veröffentlicht wurde, zeigt die G64S-Variante von FKBP51 im Komplex mit dem hochselektiven Liganden SAFit (eingezeichnete Struktur). © C. Meyners/TU Darmstadt/HZB

Bei der 4000. Struktur handelt es sich um das Molekül FKBP51, das mit stressinduzierten Erkrankungen wie Depressionen, chronischen Schmerzen und Diabetes zusammenhängt. Das Team um Prof. Dr. Felix Hausch, TU Darmstadt, nutzt die Kenntnis der dreidimensionalen Struktur, um neue Strategien für das Design passender Medikamente zu entwickeln.

Viele Erkrankungen hängen mit Fehlfunktionen von Proteinen im Organismus zusammen. Die dreidimensionale Architektur dieser Moleküle ist oft äußerst komplex, liefert aber wertvolle Hinweise, wie sich die Fehlfunktion beheben ließe, beispielsweise durch Medikamente, die sich perfekt in eine „Tasche“ an das Zielmolekül binden und die Fehlfunktion blockieren. Die Struktur von Proteinen lässt sich mit Röntgenanalysen an den MX-Beamlines von BESSY II entschlüsseln.

In der Protein Data Bank (www.rcsb.org/pdb), die alle experimentell bestimmten Proteinstrukturen enthält, ist nun die 4000. Struktur aus BESSY II eingetragen worden. Das Team um Prof. Felix Hausch von der TU Darmstadt hatte Proteinkristalle aus dem Molekül FKBP51 hergestellt und an den MX-Beamlines untersucht.

Dabei handelt es sich um ein Protein, das eine besondere Rolle bei den großen Gesundheitsproblemen unserer Zeit spielt. Denn FKBP51 reguliert die Signaltransduktion von Steroidhormonrezeptoren, die durch Stress gestört sein kann. Dies kann Depressionen, chronische Schmerzen oder Krankheiten wie Diabetes und Übergewicht auslösen. Das Protein FKBP51 hat sich als vielversprechender Angriffspunkt für Medikamente gegen diese Krankheiten erwiesen. „Die Proteinstrukturanalyse zeigt uns, wo im Molekül interessante „Taschen“ sitzen, die als Zielpunkte für Medikamente in Frage kommen“, sagt Dr. Christian Meyners, TU Darmstadt.

arö

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=24367;sprache=de

- Link kopieren

-

Katalyseforschung mit dem Röntgenmikroskop an BESSY II

Anders als in der Schule gelernt, verändern sich manche Katalysatoren doch während der Reaktion: So zum Beispiel können bestimmte Elektrokatalysatoren ihre Struktur und Zusammensetzung während der Reaktion verändern, wenn ein elektrisches Feld anliegt. An der Berliner Röntgenquelle BESSY II gibt es mit dem Röntgenmikroskop TXM ein weltweit einzigartiges Instrument, um solche Veränderungen im Detail zu untersuchen. Die Ergebnisse helfen bei der Entwicklung von innovativen Katalysatoren für die unterschiedlichsten Anwendungen. Ein Beispiel wurde neulich in Nature Materials publiziert. Dabei ging es um die Synthese von Ammoniak aus Abfallnitraten.

-

BESSY II: Magnetische „Mikroblüten“ verstärken Magnetfelder im Zentrum

Eine blütenförmige Struktur aus einer Nickel-Eisen-Legierung, die nur wenige Mikrometer misst, kann Magnetfelder lokal verstärken. Der Effekt lässt sich durch die Geometrie und Anzahl der „Blütenblätter“ steuern. Das magnetische Metamaterial wurde von der Gruppe um Dr. Anna Palau am Institut de Ciencia de Materials de Barcelona (ICMAB) mit Partnern aus dem CHIST-ERA MetaMagIC-Projekts entwickelt und nun an BESSY II in Zusammenarbeit mit Dr. Sergio Valencia untersucht. Die Mikroblüten ermöglichen vielfältige Anwendungen: Sie können die Empfindlichkeit magnetischer Sensoren erhöhen, die Energie für die Erzeugung lokaler Magnetfelder reduzieren, und am PEEM-Messplatz an BESSY II die Messung von Proben unter deutlich höheren Magnetfeldern ermöglichen.

-

Größte bisher bekannte magnetische Anisotropie eines Moleküls gemessen

An der Berliner Synchrotronstrahlungsquelle BESSY II ist es gelungen, die größte magnetische Anisotropie eines einzelnen Moleküls zu bestimmen, die jemals experimentell gemessen wurde. Je größer diese Anisotropie ist, desto besser eignet sich ein Molekül als molekularer Nanomagnet. Solche Nanomagnete besitzen eine Vielzahl von potenziellen Anwendungen, z. B. als energieeffiziente Datenspeicher. An der Studie waren Forschende aus dem Max-Planck-Institut für Kohlenforschung (MPI KOFO), dem Joint Lab EPR4Energy des Max-Planck-Instituts für Chemische Energiekonversion (MPI CEC) und dem Helmholtz-Zentrums Berlin beteiligt.