Neue in situ Zelle für Untersuchungen an festen und flüssigen Proben und deren Grenzflächen unter elektrischer Spannung

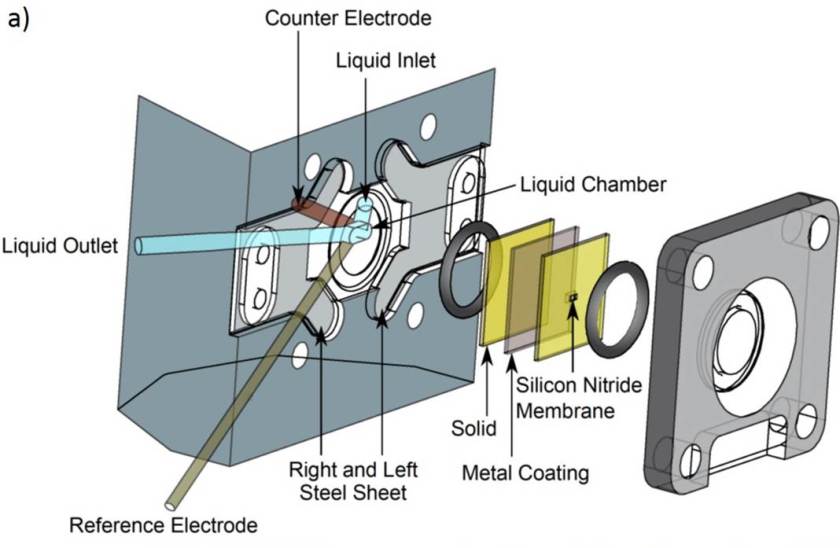

„Explosionszeichnung“ der elektrochemischen Fließzelle für Röntgenspektroskopie mit weichem Röntgenlicht. Die Membran (gelb) ist mit einem Metall beschichtet, das auch als Arbeitselektrode fungiert und als Träger für feste Proben. Die Gegen- und Referenz-Elektroden sind in der Flüssigkeits-Kammer platziert. Schläuche erlauben den raschen Austausch von Flüssigkeiten. © HZB

Ein Team um Dr. Kathrin Aziz-Lange hat eine neue in situ Zelle für Röntgenspektroskopie an flüssigen Proben und deren Grenzflächen zu Festkörpern entwickelt. Das Besondere ist, dass in der Zelle Elektroden sitzen, die die Probe zwischen oder während den Messungen unter Spannung setzen können. Die dadurch ausgelösten Veränderungen in der elektronischen Struktur der Probe können dann in Echtzeit mithilfe von Röntgenabsorptions- und Röntgenemissionsspektroskopie beobachtet werden.

An der Arbeit waren Christoph Schwanke vom HZB Institut für Solare Brennstoffe sowie Ronny Golnak und Dr. Jie Xiao vom HZB Institut Methoden der Materialentwicklung beteiligt.

„Diese neue Zelle ist interessant, wenn man zum Beispiel die Funktionsweise von Materialien für katalytische Prozesse, in Elektrolysezellen oder in wieder aufladbaren Batterien besser verstehen will“, erklärt Kathrin Aziz-Lange. Solche Materialien spielen in der Energieforschung eine große Rolle, etwa bei der Wasserstofferzeugung durch die elektrolytische Aufspaltung von Wasser, in Brennstoffzellen, in Farbstoffsolarzellen aber auch bei der Entwicklung effizienterer Batterien.

Die neu entwickelte Zelle wurde in der Fachzeitschrift „Review of Scientific Instruments“ (5. November 2014, Vol. 85, 10) vorgestellt, sie hat bereits erste Ergebnisse erzielt und kann auch von Messgästen genutzt werden.

"Electrochemical flowcell for in-situ investigations by soft x-ray absorption and emission spectroscopy," has been published online today, 5 November 2014, in Review of Scientific Instruments (Vol.85, Issue 10).

DOI: 10.1063/1.4899063

arö

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14087;sprache=de

- Link kopieren

-

Ernst-Eckhard-Koch-Preis und Innovationspreis Synchrotronstrahlung 2025

Der Freundeskreis des HZB zeichnete auf dem 27. Nutzertreffen BESSY@HZB die Dissertation von Dr. Enggar Pramanto Wibowo (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) aus.

Darüber hinaus wurde der Europäische Innovationspreis Synchrotronstrahlung 2025 an Prof. Tim Salditt (Georg-August-Universität Göttingen) sowie an die Professoren Danny D. Jonigk und Maximilian Ackermann (beide, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) verliehen.

-

Gute Aussichten für Zinn-Perowskit-Solarzellen

Perowskit-Solarzellen gelten weithin als die Photovoltaik-Technologie der nächsten Generation. Allerdings sind Perowskit-Halbleiter langfristig noch nicht stabil genug für den breiten kommerziellen Einsatz. Ein Grund dafür sind wandernde Ionen, die mit der Zeit dazu führen, dass das Halbleitermaterial degradiert. Ein Team des HZB und der Universität Potsdam hat nun die Ionendichte in vier verschiedenen Perowskit-Halbleitern untersucht und dabei erhebliche Unterschiede festgestellt. Eine besonders geringe Ionendichte wiesen Zinn-Perowskit-Halbleiter auf, die mit einem alternativen Lösungsmittel hergestellt wurden – hier betrug die Ionendichte nur ein Zehntel im Vergleich zu Blei-Perowskit-Halbleitern. Damit könnten Perowskite auf Zinnbasis ein besonders großes Potenzial zur Herstellung von umweltfreundlichen und besonders stabilen Solarzellen besitzen.

-

Synchrotron-strahlungsquellen: Werkzeugkästen für Quantentechnologien

Synchrotronstrahlungsquellen erzeugen hochbrillante Lichtpulse, von Infrarot bis zu harter Röntgenstrahlung, mit denen sich tiefe Einblicke in komplexe Materialien gewinnen lassen. Ein internationales Team hat nun im Fachjournal Advanced Functional Materials einen Überblick über Synchrotronmethoden für die Weiterentwicklung von Quantentechnologien veröffentlicht: Anhand konkreter Beispiele zeigen sie, wie diese einzigartigen Werkzeuge dazu beitragen können, das Potenzial von Quantentechnologien wie z. B. Quantencomputing zu erschließen, Produktionsbarrieren zu überwinden und den Weg für zukünftige Durchbrüche zu ebnen.