20 Prozent mehr Patienten erhielten 2019 eine Protonentherapie

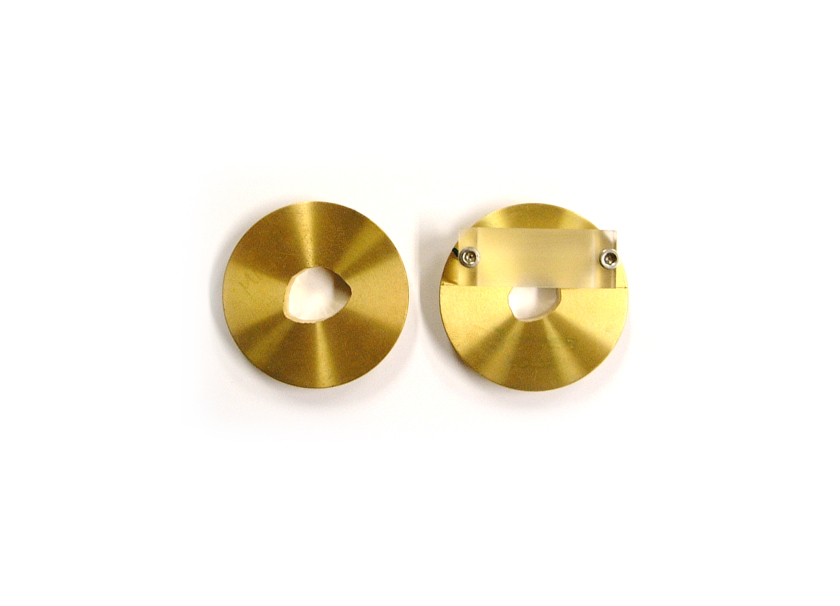

Für jeden Patienten wird eine individuelle Augenblende angefertigt, die das umliegende Gewebe vor dem Protonenstrahl schützt. © HZB

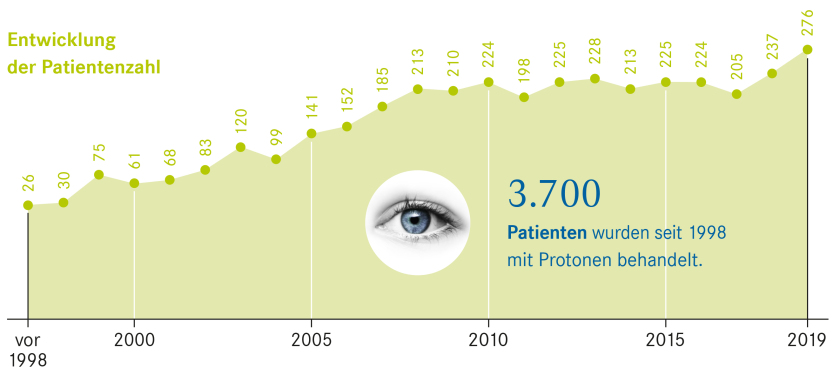

Anzahl der Patienten, die die gemeinsam von Charité und HZB angebotene Protonentherapie erhielten. © HZB/J. Politt

Seit mehr als 20 Jahren bieten die Charité – Universitätsmedizin Berlin und das Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) gemeinsam die Bestrahlung von Augentumoren mit Protonen an. 2019 wurden so viele Patienten wie noch nie zuvor in Berlin-Wannsee behandelt. 276 Patienten – und damit 20 Prozent mehr als im Vorjahr – unterzogen sich der Protonentherapie. Die Behandlung ist auf Aderhautmelanome des Auges spezialisiert. Der Protonenbeschleuniger am HZB ist die einzige Therapiestätte für diese Erkrankung in Deutschland.

500 bis 600 Menschen sind jährlich in Deutschland von einem malignen Aderhautmelanom betroffen. In 97 Prozent der Fälle lässt sich der Tumor durch eine Bestrahlung mit Protonen vollkommen zerstören. In den meisten Fällen kann nicht nur das Auge, sondern auch die Sehkraft in einem befriedigenden Maß erhalten werden. „Die Bestrahlung mit Protonen ist eine besonders effektive Methode: Die Energie des Protonenstrahls lässt sich so einstellen, dass praktisch nur der Tumor die Strahlung abbekommt. Da die Protonen eine geradlinige Flugbahn haben, ist die seitliche Streuung viel geringer als bei Röntgenstrahlung“, erklärt Dr. Jens Heufelder, der leitende Medizinphysiker an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Die Protonen zerstören den Tumor effektiv, während das umliegende gesunde Gewebe weitgehend geschont wird.

Um den Patientenanstieg in 2019 zu bewältigen, wurde der Behandlungsbetrieb am Protonenbeschleuniger auf 12 Stunden ausgedehnt. Zirka 45 Prozent der Patienten kamen aus der Region Berlin-Brandenburg, die anderen Erkrankten reisten aus anderen Bundesländern und dem europäischen Ausland (zirka 8 Prozent) an. Der jüngste Patient, der 2019 eine Protonentherapie am HZB erhielt, war 8 Jahre alt, der älteste Patient 96 Jahre. Das Durchschnittalter betrug 61 Jahre.

Seit 1998 wurden mehr als 3.700 Patienten mit Protonen aus dem Beschleuniger des HZB behandelt. „Der Erfolg der Protonentherapie basiert auf der Zusammenarbeit von Augenärzten, Medizinphysikern und Beschleunigerexperten. Dadurch konnte die Therapie zum Wohl der Patienten in den vergangenen Jahren immer weiter verbessert werden“, erklärt Prof. Dr. Andrea Denker, Leiterin der Protonentherapie am HZB.

(sz)

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=21122;sprache=de

- Link kopieren

-

Gute Aussichten für Zinn-Perowskit-Solarzellen

Perowskit-Solarzellen gelten weithin als die Photovoltaik-Technologie der nächsten Generation. Allerdings sind Perowskit-Halbleiter langfristig noch nicht stabil genug für den breiten kommerziellen Einsatz. Ein Grund dafür sind wandernde Ionen, die mit der Zeit dazu führen, dass das Halbleitermaterial degradiert. Ein Team des HZB und der Universität Potsdam hat nun die Ionendichte in vier verschiedenen Perowskit-Halbleitern untersucht und dabei erhebliche Unterschiede festgestellt. Eine besonders geringe Ionendichte wiesen Zinn-Perowskit-Halbleiter auf, die mit einem alternativen Lösungsmittel hergestellt wurden – hier betrug die Ionendichte nur ein Zehntel im Vergleich zu Blei-Perowskit-Halbleitern. Damit könnten Perowskite auf Zinnbasis ein besonders großes Potenzial zur Herstellung von umweltfreundlichen und besonders stabilen Solarzellen besitzen.

-

Synchrotron-strahlungsquellen: Werkzeugkästen für Quantentechnologien

Synchrotronstrahlungsquellen erzeugen hochbrillante Lichtpulse, von Infrarot bis zu harter Röntgenstrahlung, mit denen sich tiefe Einblicke in komplexe Materialien gewinnen lassen. Ein internationales Team hat nun im Fachjournal Advanced Functional Materials einen Überblick über Synchrotronmethoden für die Weiterentwicklung von Quantentechnologien veröffentlicht: Anhand konkreter Beispiele zeigen sie, wie diese einzigartigen Werkzeuge dazu beitragen können, das Potenzial von Quantentechnologien wie z. B. Quantencomputing zu erschließen, Produktionsbarrieren zu überwinden und den Weg für zukünftige Durchbrüche zu ebnen.

-

Wie Karbonate die Umwandlung von CO2 in Kraftstoff beeinflussen

Ein Forschungsteam vom Helmholtz Zentrum Berlin (HZB) und dem Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft (FHI) hat herausgefunden, wie Karbonatmoleküle die Umwandlung von CO2 in nützliche Kraftstoffe durch Gold-Elektrokatalysatoren beeinflussen. Ihre Studie beleuchtet, welche molekularen Mechanismen bei der CO2-Elektrokatalyse und der Wasserstoffentwicklung eine Rolle spielen und zeigt Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Selektivität der katalytischen Reaktion auf.