BESSY II: Neue Einblicke in schaltbare MOF-Strukturen an den MX-Beamlines

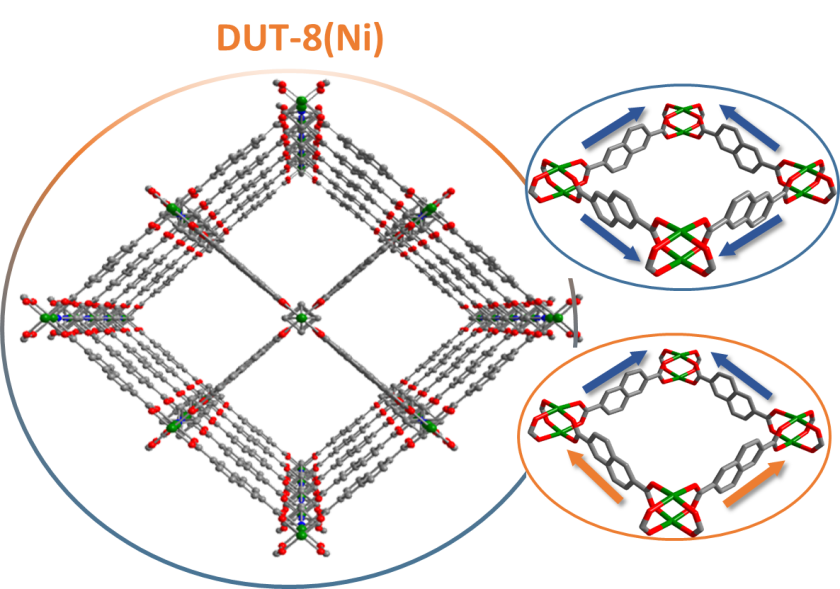

Blick in einen MOF-Kristall am Beispiel von DUT-8. Die riesigen Poren sind klar erkennbar.

© TU Dresden

Metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) finden breite Anwendung in Gasspeicherung, Stofftrennung, Sensorik oder Katalyse. Eine spezielle Klasse dieser MOFs hat nun ein Team um Prof. Dr. Stefan Kaskel, TU Dresden, an den MX-Beamlines von BESSY II untersucht. Es handelt sich um „schaltbare“ MOFs, die auf äußere Reize reagieren können. Ihre Analyse zeigt, wie das Verhalten des Materials mit Übergängen zwischen geordneten und ungeordneten Phasen zusammenhängt. Die Ergebnisse sind nun in Nature Chemistry publiziert.

Metallorganische Gerüstverbindungen (engl.: metal-organic framework compounds – MOFs) bestehen aus anorganischen und organischen Gruppen und zeichnen sich durch eine Unzahl an Poren aus, in die sich andere Moleküle einlagern können. Daher sind MOFs für viele Anwendungen interessant, beispielsweise für die Speicherung von Gasen, aber auch Stofftrennung, Sensorik oder Katalyse. Einige dieser MOF-Strukturen reagieren auf unterschiedliche Gastmoleküle , indem sie ihre Strukturen verändern. Sie gelten damit als schaltbar.

Dazu gehört auch „DUT-8“, ein Material, das nun an den MX-Beamlines von BESSY II untersucht wurde. „MOF-Kristalle lassen sich an den MX-Beamlines sehr gut analysieren“, sagt HZB-Experte Dr. Manfred Weiss, der das MX-Team leitet. „Denn MOF-Kristalle weisen viele Gemeinsamkeiten mit Proteinkristallen auf. So sind beide von großen Poren durchsetzt, die in den Proteinkristallen mit Flüssigkeit gefüllt sind, während die in den MOFs Gastmolekülen Raum bieten" erläutert Weiss.

„Die Beugungsdiagramme, die DUT-8 an den HZB-MX-Strahlrohren zeigte, waren äußerst komplex. Wir konnten dies nun auf diverse Übergänge zwischen geordneten und weniger geordneten Phasen zurückführen“, erläutert Stefan Kaskel. "Dabei dirigiert das eingeschlossene Gastmolekül das Netzwerk in eine von über tausend möglichen Fehlordnungskonfigurationen."

Die Ergebnisse tragen dazu bei, Schaltprozesse und Gasaustauschreaktionen in solchen MOF-Strukturen besser zu verstehen, so dass künftige funktionale MOF-Materialien zielgerichtet entwickelt werden können.

Die Untersuchungen wurden durch das DFG-Programm (FOR2433) unterstützt.

red.

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=22861;sprache=de

- Link kopieren

-

Ernst-Eckhard-Koch-Preis und Innovationspreis Synchrotronstrahlung 2025

Der Freundeskreis des HZB zeichnete auf dem 27. Nutzertreffen BESSY@HZB die Dissertation von Dr. Enggar Pramanto Wibowo (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) aus.

Darüber hinaus wurde der Europäische Innovationspreis Synchrotronstrahlung 2025 an Prof. Tim Salditt (Georg-August-Universität Göttingen) sowie an die Professoren Danny D. Jonigk und Maximilian Ackermann (beide, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) verliehen.

-

Gute Aussichten für Zinn-Perowskit-Solarzellen

Perowskit-Solarzellen gelten weithin als die Photovoltaik-Technologie der nächsten Generation. Allerdings sind Perowskit-Halbleiter langfristig noch nicht stabil genug für den breiten kommerziellen Einsatz. Ein Grund dafür sind wandernde Ionen, die mit der Zeit dazu führen, dass das Halbleitermaterial degradiert. Ein Team des HZB und der Universität Potsdam hat nun die Ionendichte in vier verschiedenen Perowskit-Halbleitern untersucht und dabei erhebliche Unterschiede festgestellt. Eine besonders geringe Ionendichte wiesen Zinn-Perowskit-Halbleiter auf, die mit einem alternativen Lösungsmittel hergestellt wurden – hier betrug die Ionendichte nur ein Zehntel im Vergleich zu Blei-Perowskit-Halbleitern. Damit könnten Perowskite auf Zinnbasis ein besonders großes Potenzial zur Herstellung von umweltfreundlichen und besonders stabilen Solarzellen besitzen.

-

Synchrotron-strahlungsquellen: Werkzeugkästen für Quantentechnologien

Synchrotronstrahlungsquellen erzeugen hochbrillante Lichtpulse, von Infrarot bis zu harter Röntgenstrahlung, mit denen sich tiefe Einblicke in komplexe Materialien gewinnen lassen. Ein internationales Team hat nun im Fachjournal Advanced Functional Materials einen Überblick über Synchrotronmethoden für die Weiterentwicklung von Quantentechnologien veröffentlicht: Anhand konkreter Beispiele zeigen sie, wie diese einzigartigen Werkzeuge dazu beitragen können, das Potenzial von Quantentechnologien wie z. B. Quantencomputing zu erschließen, Produktionsbarrieren zu überwinden und den Weg für zukünftige Durchbrüche zu ebnen.