Wie die Spin-Kopplung die katalytische Aktivierung von Sauerstoff beinflusst

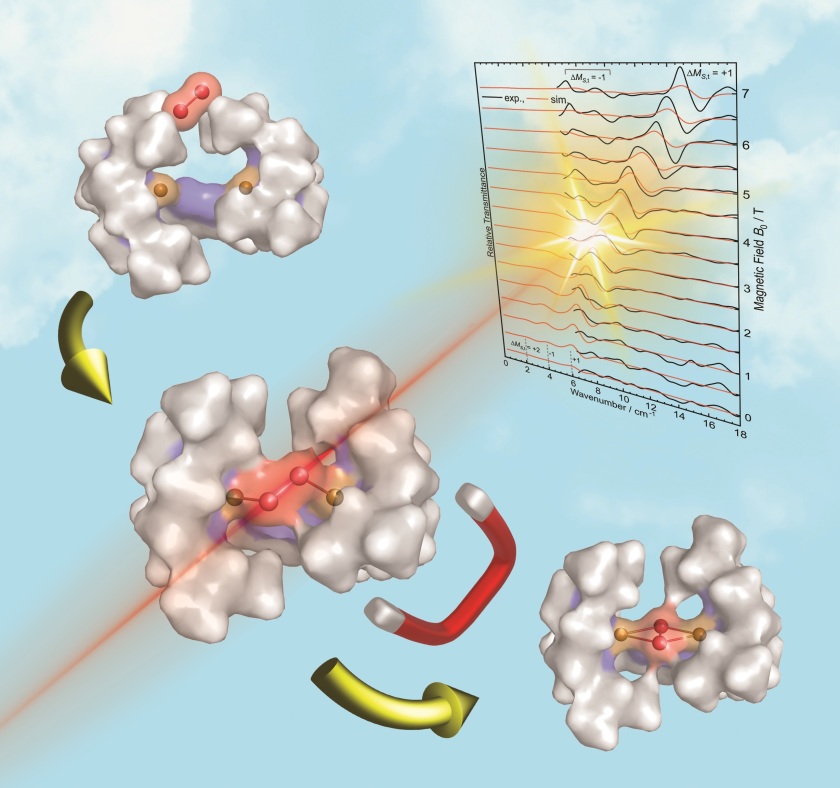

Ein Team am EPR4Energy-Joint lab von HZB und MPI CEC hat ein neues Verfahren der THz-EPR-Spektroskopie entwickelt, um die katalytische Aktivierung von molekularem Sauerstoff durch Kupferkomplexe zu untersuchen. © T. Lohmiller/HZB

Ein Team am EPR4Energy-Joint lab von HZB und MPI CEC hat ein neues Verfahren der THz-EPR-Spektroskopie entwickelt, um die katalytische Aktivierung von molekularem Sauerstoff durch Kupferkomplexe zu untersuchen. Die Methode erlaubt Einblicke in bisher nicht zugängliche Spin-Spin-Wechselwirkungen und die Funktion neuartiger katalytischer und magnetischer Materialien.

Molekularer Sauerstoff (O2) ist ein bevorzugtes Oxidationsmittel der Green Chemistry. Allerdings erfordert die Aktivierung von O2 und die Kontrolle seiner Reaktivität eine präzise Einstellung der Spinzustände in den reaktiven Zwischenprodukten. In der Natur wird dies durch Metalloenzyme erreicht, die O2 an Eisen- oder Kupferionen binden und Spin-Flip-Prozesse durch metallvermittelte Spin-Bahn-Kopplungen ermöglichen. Bei Dikupfer-Metalloproteinen des Typs III, die am Sauerstofftransport und an der Oxygenierung phenolischer Substrate beteiligt sind, war über den Weg, der nach der Bindung von Triplett-Sauerstoff zu einer Dikupfer-Peroxo-Schlüsselspezies mit stark stabilisiertem Singulett-Grundzustand führt, bisher nur wenig bekannt.

Durch ein ausgeklügeltes Ligandendesign ist es der Arbeitsgruppe um Prof. Franc Meyer an der Universität Göttingen nun gelungen eine Serie von Modellkomplexen zu isolieren, die das Anfangsstadium der Sauerstoffbindung an Dikupferstellen nachbilden und einen Triplett-Grundzustand aufweisen.

Ein Team am EPR4Energy-Joint lab von HZB und MPI CEC ergänzte diesen Durchbruch in der chemischen Synthese durch einen neuen Ansatz der THz-EPR-Spektroskopie. Diese Methode, die in der Gruppe von Alexander Schnegg am MPI CEC entwickelt wurde, wurde zum ersten Mal angewandt, um den funktionsbestimmenden antisymmetrischen Austausch in gekoppelten Dikupfer(II)-Komplexen zu untersuchen. Die neue Methode ermöglichte den Nachweis der Gesamtheit der Spinzustandsübergänge im System und im vorliegenden Fall die Identifikation von antisymmetrischen Austauschwechselwirkungen als effizientem Mischungsmechanismus für den Triplett-zu-Singlett-Übergang in biologisch relevanten Peroxodicopper(II)-Zwischenstufen. Thomas Lohmiller, einer der Erstautoren der Studie, erklärt: "Neben dem Erkenntnisgewinn über dieses wichtige System eröffnet unsere Methode die Möglichkeit, bisher nicht zugängliche Spin-Spin-Wechselwirkungen in einer Vielzahl neuartiger katalytischer und magnetischer Materialien zu untersuchen."

CEC/A. Schnegg

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=23710;sprache=de

- Link kopieren

-

Gute Aussichten für Zinn-Perowskit-Solarzellen

Perowskit-Solarzellen gelten weithin als die Photovoltaik-Technologie der nächsten Generation. Allerdings sind Perowskit-Halbleiter langfristig noch nicht stabil genug für den breiten kommerziellen Einsatz. Ein Grund dafür sind wandernde Ionen, die mit der Zeit dazu führen, dass das Halbleitermaterial degradiert. Ein Team des HZB und der Universität Potsdam hat nun die Ionendichte in vier verschiedenen Perowskit-Halbleitern untersucht und dabei erhebliche Unterschiede festgestellt. Eine besonders geringe Ionendichte wiesen Zinn-Perowskit-Halbleiter auf, die mit einem alternativen Lösungsmittel hergestellt wurden – hier betrug die Ionendichte nur ein Zehntel im Vergleich zu Blei-Perowskit-Halbleitern. Damit könnten Perowskite auf Zinnbasis ein besonders großes Potenzial zur Herstellung von umweltfreundlichen und besonders stabilen Solarzellen besitzen.

-

Synchrotron-strahlungsquellen: Werkzeugkästen für Quantentechnologien

Synchrotronstrahlungsquellen erzeugen hochbrillante Lichtpulse, von Infrarot bis zu harter Röntgenstrahlung, mit denen sich tiefe Einblicke in komplexe Materialien gewinnen lassen. Ein internationales Team hat nun im Fachjournal Advanced Functional Materials einen Überblick über Synchrotronmethoden für die Weiterentwicklung von Quantentechnologien veröffentlicht: Anhand konkreter Beispiele zeigen sie, wie diese einzigartigen Werkzeuge dazu beitragen können, das Potenzial von Quantentechnologien wie z. B. Quantencomputing zu erschließen, Produktionsbarrieren zu überwinden und den Weg für zukünftige Durchbrüche zu ebnen.

-

Wie Karbonate die Umwandlung von CO2 in Kraftstoff beeinflussen

Ein Forschungsteam vom Helmholtz Zentrum Berlin (HZB) und dem Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft (FHI) hat herausgefunden, wie Karbonatmoleküle die Umwandlung von CO2 in nützliche Kraftstoffe durch Gold-Elektrokatalysatoren beeinflussen. Ihre Studie beleuchtet, welche molekularen Mechanismen bei der CO2-Elektrokatalyse und der Wasserstoffentwicklung eine Rolle spielen und zeigt Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Selektivität der katalytischen Reaktion auf.